美学在西方产生之时,是以知、情、意结构中的情为基础的。知为求真,关联着科学与哲学;意(意志)乃求善,与伦理学和宗教学相关;情作为感性,重在求美,呈现为美学与艺术。在20世纪以来的科学和哲学的转向中,西方文化界对诸多领域的重要观念进行了反思与重建,美学和艺术之情也在其中。对情的反思和重建,在西文中主要从feeling、 emotion、sensibility三个语汇体现出来,由三个关键词所关联的美学的情,要翻译成汉语,应可两译,一是“美学中的情”,二是“美学中的感”。这里的“情”和“感”都用作古汉语。古汉语中,两词都是兼有动词和名词两种属性,相对而言,情的名词性更重,感的动词性更重。情偏重于客观存在状况,感偏重于主体与客体的互动。在西方学术体系中,作为理论,是需要将一个动态的事件做静止处理,从而给予一种理论的定性。在这一意义上,从情的角度来讲美学,在与汉语的互动中,应为情的美学或美学之情。情本可用于感。在西方的思维框架里,情的美学就包含了感的美学,而且是感的美学的本质化,对美的感受最后都要落实到一种确定乃至固定的理论形态。在这一意义上,从情来讲美学,在中西语言的互鉴中,既可以是“情的美学”,也可以是“美学中的情”。

但这样一来,我们讨论问题的框架,就进入了西方的语境和现代汉语的语境。这里要着重强调一下个人对现代汉语的感受。笔者认为,现代汉语是在西方语言与古代汉语的互动中而生的语言现象,质言之,以西方语言为标准对古代汉语进行改变,并通过这一改变,使汉语与世界的主流语言接轨,而按一种现代语言方式去表现世界和表现主体,当然,也包括去表现审美世界和表达主体的美感。现代汉语在中国走向现代化的进程中产生了很重要的作用,这是毋庸置疑的。但是,现代汉语又是未完成而尚在中途的,它虽然解决了很多重要问题,但还有一些问题并没有解决,而关于情感的问题,就是没有解决的问题之一。因此,对于讲现代汉语的中国人来讲,这是一个比较难的问题。要让中国人,比如笔者来谈“美学中的情”或“美学中的感”,真的会产生一点司空图《诗品·缜密》中所讲的感受:“是有真迹,如不可知。”我们知道司空图这首诗的下两句是“意象欲生,造化已奇”。从古代汉语来讲,情和感都涉及美学的核心问题,正如西方美学的创立者鲍姆加登所定义的(也是一直得到后来美学家肯定的):美学是关于情感的学问。即使从情感出发,西方美学也转了好些逻辑弯道,如从一般之感(sense)到专门的美感(aesthitecs),又从主体的专门美感,外化为艺术作品。在艺术作品里,纯粹的而非混杂着其他感的美感,以纯粹的审美经验呈现出来。而且问题并没有到此为止,20世纪以来西方科学和哲学的转向,使西方在18世纪建立的美学治学方式遭到了巨大的质疑,而开始了新的转型。或许,正是在这一转型过程多种多样的探索中,西方学人要重新讨论情或感的问题,而且西方学人对情感的讨论,很快引起了世界各地文化学人的跟进,从而使对情感的思考成为一个世界性的学术新题。关于情感的讨论,又确实包含着20世纪以来美感与非美感之间的关系、艺术与非艺术之间的关系,以及由之而来的一系列问题。

正是在这样的语境中,笔者想以中国文化为背景和基础,从三个方面来谈对这一主题的想法。

一、 现代汉语讲“美学之情与感”的当代语境

当我们必须用现代汉语讲美学中的“情”之时,实际上已经被限定在两大语境之中,一是现代汉语的语境,二是西方的学术语境。在第一点上,我们必须用现代汉语的双音节词来对应英语中的情感相关词,比如用“感受”去表达feeling,用“感性”去翻译sensibility,用“情感”去解释emotion。而在这样做的时候,就已经进入或不得不进入第二种语境,即西方美学所建立起来的学术语境。如前所述,美学建立在主体的知、意、情三分体系的基础上。西方对主体心理的区分,建立在西方的实体-区分型思维模式上。美是与真、善相区别来获得自己的本质,从而突显出来的。同样,情是与知、意相区别来获得自己的本质,从而突显出来的。西方文化的这种实体-区分方式进入中国,在现代汉语的形成过程中产生了巨大的作用。当我们把古代汉语的单音节词组成现代汉语的双音节词,去面对西方美学的语汇时,比如,用情感或感性去翻译西方的feeling或sense,就已经把汉语中的情与感从古代汉语的原本词义中剥离出来,而按西方词汇的词义去进行理解。而这一理解,不仅对古代汉语单音节词中的固有含义进行了偏离和改义,而且使由之组成的现代汉语双音词进入西方概念本有的原义之中;进入这样的原义的同时,又必须进入西方语汇所内蕴的文化固有结构中,即要把人类主体的心理结构,看成是一个知、意、情可以几何式的区分开来的结构。这样,情感与feeling的对译,不仅是词语的对译,而且是一种词义转变,由古代汉语之词义进入现代汉语的词义,也可以说现代汉语借助于西方知识的翻译,将自己升级到与西方语言相似的形态,而这一相似,不仅是词义的相似,而且是知识结构上的相似。由此可知,中国自洋务运动、维新变法、清末新政、辛亥革命、五四运动以来,一浪又一浪的西方著作的翻译,以及现代文学家和学者对现代汉语的使用,使现代汉语建立了起来,并使内蕴在现代汉语中的现代知识体系呈现出来。在美学上也是这样,一浪又一浪的对西方美学的翻译,使中国的现代美学在王国维、蔡元培、梁启超、吕澂,朱光潜等一大批美学家的西语翻译和现代汉语写作中建立起来,而现代美学的建立本身,又形塑了一大批美学的现代语汇。可以说,中国现代美学的建立与中国现代美学语汇的建立,是在中西互动中同步进行的。也正是在这一双重的建立与运行中,现代汉语语汇和现代美学语汇脱离了古代汉语的语义和古代美学的内容,走向现代汉语和现代美学的新方向,即与西方语言和西方美学相向而行。

然而,西方自20世纪以来,在科学、哲学、技术、社会等领域进行了全面的转向。科学上是古典物理学向现代物理学的升级,世界由原子世界进入粒子世界;哲学上是从古典哲学向现代哲学、从实体-区分型思维向实体-关联型思维转型;技术上从机器工业向电器工业转型;社会转型主要在二战后,进入后工业的消费社会。当然西方在美学和艺术上也有转向。在美学上,一是否定了美的本质,二是否定了美感的非功利性,三是否定了艺术的纯自律性。在艺术上,一方面是对18世纪形成的艺术体系的升级,绘画由焦点透视变成非焦点透视,小说由全知叙事变成非全知叙事,音乐由调性变成非调性;另一方面是电器艺术的兴起,如摄影、电影、广播剧、电视剧,以及电脑型艺术和手机型艺术。这一系列的文化转向带来与美学相关的心理结构的转变,即从鲍姆加登-康德的知、意、情的基本划分升级到新的范型,且举三个典型的类型。一是理论心理学美学中的距离-直觉-内摹仿-移情-同一的整体性模式;二是精神分析(psychoanalysis)美学的意识与无意识的深层转换模式;三是完形(gestalt)心理学美学的知觉完形与表现深邃的模式。在这样的转型中,美学上的两个问题都需要重新思考,一是情与感在新的心理结构中应当是怎样的?二是与情与感相关的词义在美学的语言系统中结构是怎样的?这时,现代汉语中的情与感,当其从古代汉语中的语言词义和心理关联脱离出来转成新义之后,又面临着一次新的转义和转型。其中诡异的是,西方的语言升级,从维特根斯坦的语言“游戏”(game or play)到德里达的语词“延异”(differance),都和现代汉语与西方语言互动而形成的语言机制不同,而与中国古代汉语的语言机制契合。维特根斯坦认为,他的语言游戏与禅宗的思想方法有相似之处,看一看德山棒、临济喝、云门饼、赵州茶,应有些异曲同工。德里达感到,他的延异与庄子的语言观似曾相识。《庄子·秋水》曰:“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也。言之所不能论,意之所不能察致者,不期精粗焉。”这里的“不期精粗”与“延异”确有貌似,但本质仍有差异。由此观之,对于美学中的情与感,应至少有三套言说和内容——中国古代的、现代汉语和西方古典的、西方20世纪以后的。这样的互鉴将是一个很大的课题。这里且只讲与中国现代美学-西方古典美学大不相同的中国古代美学中的情与感,或许对理解美学理论本身的情与感有借鉴意义。

二、 情与感在中国文化中的特性

中国古代美学是建立在中国古代思想和古代汉语基础上的,情与感,与中国古代文化的其他主题一样,是在中国古代虚实-关联-整体型思想中运行的。这一思想模式,可归为三点。第一,所谓的整体性思维强调部分是由整体决定的,不能把部分从整体中分割出来单讲,这个整体是以气为基础的“气化万物”而来的虚实合一的整体。第二,整体的构成以及由整体决定的部分的构成,即由虚之气而产生实之物的虚实结构,如《老子》十一章举的车轮、器物、房屋之例:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”在虚实结构中,虚是本质性的。虚乃物的本质之气,灵动往来。第三,整体的各个部分是关联着的,这种关联不仅是实的关联,而且是虚的关联,类似于西方整体的全息性关联。但中国的虚的关联,不仅是全息的实的关联,而且是全息的虚的关联,即一物之气与宇宙之气相关联。理解了这三点,对中国古代美学中的情与感就会有一种不同于中国现代美学和西方古典美学的理解,而与西方20世纪以来的美学有几分神合。而且这一理解对于讲中国古代的情与感,除了涉及思维方式,还要考虑这一思维方式在古代汉语中的体现。从与本文主题的相关性来讲,有三条语言学上的语用原则要注意。一是“整体性的互文见义”,即前面讲了,后面可省约,由虚实相生而其义自显。如“秦时明月汉时关”讲的是秦时的明月秦时的关,汉时的明月汉时的关。因前面有“月”,后面汉代的月省去了,后面有“关”,前面秦代的关就省去了。通过互文见义立即可知,月亮还是那个月亮,关还是那个关。二是体系性的统言与针对性的析言,同为一词,统言不别,析言须别。比如声、音、乐,在统言中,三词可以互换,在析言中,三词其义有别:声是自然音响,音是用美的法则对声的组织而形成的音乐,乐是反映了宇宙的本质的音乐。三是组合词中的偏义复词的使用。在古代汉语中,单音词为基本单位,两个单音词组成双音复合词时,可以显隐方式只突出一个词。比如“情感”作为古代汉语的复合词,可以双义兼有,也可用于偏义复词,只是讲情或只是讲感。但偏义不是另一义绝对没有,只是以虚、无、空的方式存在,即以情显感隐或感显情隐的方式出现。理解上面讲的互文见义、统言析言、偏义复词三条古代汉语原则,就可知道,西方美学情感理论的三个关键词feeling、 sensibility 、emotion都可以汉译为“情感”。feeling和emotion都有“感”在其中,但重在“情”;sensibility也有“情”在其中,但重在“感”。为了精约地把西文与中文的对应更好体现出来,可以把feeling、 sensibility 、emotion三词都译为统言性的“情感”,而三词放置在具体语境中,如瑞恰之所讲的,语境的张力,自然会使其以析言的方式呈出具体的语义。言归正传,有了古代汉语的三条语用原则,我们就可以进入古代美学中的情与感的内容中了。情以名词性为主,关系到心理的具体部分,感以动词性为主,主要呈现主体心理与外在世界的互动关系。因此我们先讲情。

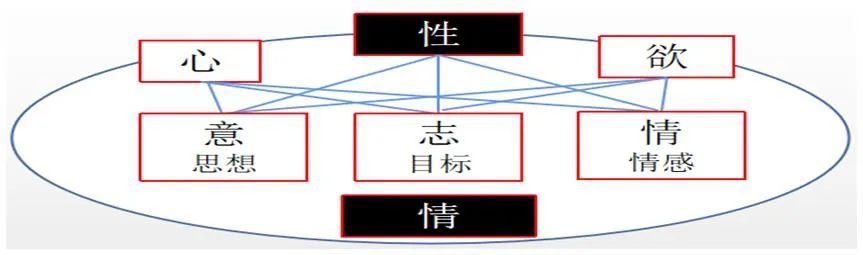

情,《说文》释之曰:“人之阴气有欲者,从心。”许慎的讲法虽然带着汉代的理论特色,但在基本结构上与整个古代思想相通。从许慎的解释可见,情是主体心理整体中的情。第一,主体心理是一个整体,包含着由宇宙之气而来的个人之气,宇宙之气分阴阳,情主要与阴气相关。气构成人之由天而来之性。情,具体而言与由气形成的心相关,当自由之性即阴气中产生了欲望,自然之欲得心的肯定,并从具体的感性中表现出来,就是情。因此,情不是与自然之性的气和时代主体形成之心相分别的,而是其外在表现。用宋代理学家程颐的话来讲:“性之本,谓之命,性之自然者谓之天,自性之有形者谓之心,自性之有动者谓之情。此数者皆一也。” “一”是讲的整体性,从整体性来看,甚至可以如《吕氏春秋·上德》注那样,说“情,性也”,或如《荀子·正名》讲的“情,性之质也”。关键是要洞晓,在这一整体性中,性心与情是一种体用关系,性心为体而情为用。按儒家的讲法,仁义礼智是来自天之性,进而在环境中保持且成为主体之心,仁外在表现即为恻隐之情,义表现为羞恶之情,礼表现为辞让之情,智表现为是非之情。情是一种外在表现的动态。若不从儒家去讲,而从人的一般心理去讲,人之性心面对世界上各种与人互动之人、事、物,会产生几种固定的情感反应,按五行理论总结为“五情”,医学上有喜、怒、思、忧、恐。刘良注《文选》中曹植的文章,为喜、怒、哀、乐、怨。《白虎通·情性》按六合理论,总结为六情:喜、怒、哀、乐、爱、恶。《礼运》按七曜理论,总结出七情:喜、怒、哀、惧、恶、善、欲。《黄帝内经》承接以七分类,喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。但无论为五为六为七,或再减为喜怒哀乐,再约为悲喜,总之,情是在一种心理的总体动态中的呈现。中国的宇宙之道主要体现为运行之道,中国的气的宇宙就是以一种有规律的道的方式运行的,因此,古代的情要从动态上去理解。中国的主体心理,全面地讲,可用六个概念性、心、欲、情、志、意概括。性是来自于天的本体,心是性在环境中的具体生成,欲是人与心形成后的生理需求,意是心形成的具体想法,志是心形成的具体目标,情是心的具体体现。这六项中,性、心、欲是本体的,意、志、情是现象的,二者是一种动态关系。六者可统归为性情,且列图如下:

在这一动态整体中,当提到性情时,情作为整体心理之显,而性、心、意、志、欲,作为整体心理之隐,以一种显隐方式关联地显现,情乃心理之具体显现,而非如西方那样,以一种与知和意在本质上不同sensibility(情之体)的emotion(现象呈现)。总之,情与主体的根本的性、心、欲,是一种体用的显隐关系,这一体用结构,在中国思想中主要以性情、心情、心志、心意等范畴体现出来;情与主体现象的欲(欲有本体和现象两种性质)、意、志是一种关联的显隐关系,这一关联结构,在中国思想中主要以情意、情志、情欲诸范畴体现出来。在与西方情感理论的对应中,中国之情可归为一般性的feeling(一般情感)和具体性的emotion(具体情感)。但我们又一定要知晓,中国古代与西方古典是两个不同的体系,中国是虚实结构的动态整体,情这一字,不但一直在自身的动(feel)与静(feeling)的流动变化中,而且一直与心理其他要项处在互联置换之中。由于中国心理总体呈动态,因此情之一字于动态与关联这两方面去理解,更为准确。西方是实体结构的静态区分,从而理论把握的整体走向是从feel到feeling,而且要把情与理进行实体上的区分和互渗中的细化,只在以情为主的情感与feeling和以感为主的感受与sensibility之间进行对比,即使将feeling、sensibility、emotion整合在一起,也较难进入中国古代情感论的核心并体现出之实质。

接下来再讲感。中国的主体之情是在与世界的关联中的情。从情与世界的关联上看,情体现为感。《说文》释“感”曰:“动人心也,从心。”前面已讲,中国之情是心理整体中的情,因此从整体来讲,是心之感。心理之感,可来自内,也可来自外,如果说,情是心的现象体现,那么,情的来源在于感,所谓感发、感动、感兴。因此感在每一具体之感中,因具体的情况,可析言地强调某一因素对感产生的作用,可以讲性之感、心之感、欲之感、意之感、志之感,当然于感都会最后表现为现象之情,因此,感与情最有关联,因人因事因物因心因情因意因志而感,感形成情。从感的内在之起来讲,刘勰《文心雕龙·明诗》说:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”从感的外在触发而言,刘勰《文心雕龙·物色》说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉……是以献岁发春,悦豫之情畅;滔滔孟夏,郁陶之心凝。天高气清,阴沉之志远;霰雪无垠,矜肃之虑深。”可以看到,与感相连的心理因素,如情、心、志、虑,都在主客互感中产生作用,四个心理词皆为互文见义,强调主体心理作为一个整体对世界运行进行的“感”。感强调的是动态,因此不仅是主体心理整体,更是这一心理主体与宇宙整体的关系,这就是钟嵘《诗品序》呈现的:

气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏;照烛三才,晖丽万有……若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒, 斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲, 离群托诗以怨。至于楚臣去境,汉妾辞宫;或骨横朔野,魂逐飞蓬;或负戈外戍,杀气雄边;塞客衣单,孀闺泪尽;或士有解佩出朝, 一去忘返;女有扬蛾入宠,再盼倾国。凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以骋其情。

感是由宇宙之气而物之气而人之气,进而生出种种具体情景之感。正是在这一从宏观的宇宙到具体的个人的种种时空合一的运行中,人之感产生出来,由感而情,生发出种种审美情感。中国的情因感而上联宇宙,下关个人,又落实为情,产生个人真切而又丰富的审美感受和审美情感。因此,中国的情与感,是一直保持着动态的feel和sense,而不会将之提炼为静态的real feeling和real sentiment。同样,中国古人也不会如西方人那样,在由感入情特别是进入审美之情之后,就落入与现实之感区别开来的审美情感之中;而是可进入艺术,也可就在生活之中,生活与艺术是一体互换互动的,每一位中国古代诗人,都是写自己的人生经验,并都把艺术看成日常生活和日常运行的一个组成部分。因此,中国包含着情与感一体的情感,在与西方的对比中,可以归为sensibility(普遍性的感),但更强调以由普遍性之感而来的 the sentimental(个人的具体之感)。更为主要的,中国的审美情感不是主要指向艺术,而是全面地体现和落实在人生中的,因此,中国的由情而感和因感而情,体现为生在天地间的人生之感,有天地之感、家国天下之感、个人穷通之感、居家之感、宦游之感、登临之感、艳遇之感、历史兴亡之感……由情而感和因感而情,进入人生的方方面面,呈现出中国文化独特的情与感的审美体系。

三、中国之感与情在美学和艺术上的体现

中国文化中的情与感,在美学和艺术上也有自己独特的体现:由与宇宙相连的主体心理的基本之情,升化出中国美学的审美类型。清人姚鼐在《复鲁絜非书》中,就是关联宇宙整体而讲中国审美的基本类型:

天地之道,阴阳刚柔而已。文者,天地之精英,而阴阳刚柔之发也……其得于阳与刚之美者,则其文如霆,如电,如长风之出谷,如崇山峻崖,如决大川,如奔骐骥。其光也,如杲日,如火,如金镠铁;其于人也,如凭高视远,如君而朝万众,如鼓万勇士而战之。其得于阴与柔之美者,则其文如升初日,如清风,如云,如霞,如烟,如幽林曲涧,如沦,如漾,如珠玉之辉,如鸿鹄之鸣而入寥廓。其于人也,漻乎其如叹,邈乎其如有思,暖乎其如喜,愀乎其如悲。

人的宇宙之感,生发为方方面面,但又都可以归为两类,阳刚之美和阴柔之美。人在天地间的感与情,最后又都可以归结为宇宙的“一阴一阳之谓道”的基本性质,进而呈现为审美的两种基本类型:阳刚之美与阴柔之美。阴阳是宇宙的基本性质,又是可以展开的,汉儒董仲舒讲:“天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。”这一宇宙整体的展开,在美学上体现于司空图的《诗品》,司空图认为审美之感的核心是“俱道适往,着手成春”,正是在这一“俱道适往”之情与感中,宇宙之美如自然运转的二十四个节气一样,生出了二十四品之美:雄浑、冲淡、纤秾、沉著、高古、典雅、洗炼、劲健、绮丽、自然、含蓄、豪放、精神、缜密、疏野、清奇、委曲、实境、悲慨、形容、超诣、飘逸、旷达、流动。这是提高到美学层面上的审美范畴性把握。这种提升在与西方美学的对比中,有很重要的意义,但从中国美学自身来讲,情与感的体系,主要是在文化的运行中呈现的,把中国文化的运行与美学的运行关联起来,中国美学中的情与感,会有一个更加体系性的展开。这一体系,大致可以从如下方面去考察。

(一)由天地自然的运行而来的感与情

其内容,在前引刘勰的“物色之动”和钟嵘的“四候之感”里已经呈出。但这其实是一个从《诗经》《楚辞》开始就不断展开的情感类型。在这一方面,欧阳修《醉翁亭记》讲得更具体、更典型:“野芳而幽香(春之感),佳木秀而繁荫(夏之感),风霜高洁(秋之感),水落石出(冬之感)。”我们从中不但感受到时间运行中的自然变化,而且感受到因之而生的情感变化。而陆机《文赋》则写更广的宇宙、人生、自然给人带来的感与情:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。”这里的感与情既是在宇宙整体中出现的,也是在心理整体中出现的,中国的感与情的特色更为突出。

(二)由家国天下的运行而来的感与情

这是自《诗经》《楚辞》以来不断出现的感与情。我们可以看到日常生活中朋友之间的感与情:“雨中黄叶树,灯下白头人。以我独见久,愧君相见频”(司空曙《喜外弟卢纶见宿》);“浮云一别后,流水十年间。欢笑情如旧,萧疏鬓已斑”(韦应物《梁州故人》)。我们可以看到亲人之间的感与情:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”(王维《九月九日忆山东兄弟》);“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干”(杜甫《月夜》)。我们可以看到心怀天下的感与情:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”(王昌龄《出塞》)。

(三)由历史运行而来的感与情

这也是从《诗经》的《黍离》和《楚辞》的《哀郢》开始就不断出现的情与感。从班固的《两都赋》和张衡的《两京赋》开始,形成了歌颂帝都的传统,如“不睹皇居壮,安知天子尊”(骆宾王《帝京篇》)和“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”(王维《和贾舍人早朝大明宫之作》),呈现了对盛世的感与情。南朝之后生成金陵怀古的模式,如“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”(刘禹锡《乌衣巷》);“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”(杜牧《泊秦淮》)。

(四)由地域感受而来的感与情

中国的天下观决定了人对地域的感受,有一种“席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心”(贾谊《过秦论》)。不但正史的列传、各地的方志呈现了各地人、物、事之特色,而且各类艺术,从诗歌到戏曲,更是集中了东西南北的特点:“天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊”(《敕勒川》)的北国风光;“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”(白居易《忆江南》)的南方景色;“东临碣石,以观沧海……日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里”(曹操《观沧海》)的东部风情;“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”(王之涣《凉州词》)的西域景观……都引发出丰富细腻的地域情怀,深刻呈现了古代中国人的感与情。

(五)由个人际遇而来的感与情

如果说,前面四类感与情都依天人合一的主调进行,那么,最后这种感与情,既有天人相合的运行之“正”的一面,更有人生在世际遇不顺的“变”的一面,这一从古就开始的“时运不齐,命途多舛”的感与情,对个人来讲是不正常的,但对宇宙运行的正变循环来讲又是正常的。对个体来讲不正常,因此有《诗经》中“悠悠苍天,此何人哉”的深感,有《离骚》中“我独穷困乎此时也”的悲问。对宇宙的运行来讲又是正常的,因此面对“冯唐易老,李广难封;屈贾谊于长沙,非无圣主,窜梁鸿于海曲,岂乏明时”的现实,中国人以一种巨大的承受力去感,以一种宽广的包容性去形成由此感而来之情:世界是美好的,人生是有遗憾的。这特别体现在陈子昂《登幽州台歌》里:前不见古人, 后不见来者。念天地之悠悠, 独怆然而泣下。能从中国思想的角度理解这种悲,应可进入这种感与情的深度,体悟到中国文化和中国美学中的特性。

通过以上五个方面,我们基本可以探寻出或曰组织起中国古代的感与情的基本结构,在这一基本结构中,还须讲一下中国的感与情和西方的sensibility与feeling不同的两个特点。

第一,中国之感在中国心理整体性的结构中,都体现为通感,这与西方较严格地区分视觉之感与听觉之感,并在20世纪之前基本只把视听之感认为是美感,大为不同。且看郑日奎《游钓台记》:“山既奇秀,境复幽茜……足不及游,而目游之。清风徐来,无名之香,四山飘至,则鼻游之。舟子谓滩水佳甚,试之良然,盖是陆羽所品十九泉也,则舌游之……返坐舟中,细绎其峰峦起止,径路出没之态,惝恍间如舍舟登陆,如披草寻蹬,如振衣最高处……盖神游之矣……舟泊前渚,人稍定,呼舟子劳以酒,细询之曰:若尝登钓台乎?山中之景何若?于是乎并以耳游。噫嘻,快矣哉,是游乎!”在面对自然山水的感与情中,目游、耳游、鼻游、舌游、神游是一种全感官之感,形成的是一种心理的整体审美之情。在中国之感为通感中,具体而言,有的是全部出现,更多的是以虚实显隐方式出现。理解了这一点,中国通感的整体性之特点才算显出。而且在中国通感中,最主要的是对无形之味的感和无形之气的感。且引笔者在《中国美学史》中引过的事例:“小园香径独徘徊”(晏殊《浣溪纱》),“暗香浮动月黄昏”(林浦《山园小梅》),这是对鼻之味感的强调;“石滑岩前雨”(张宣评倪瓒《溪亭山色图》语),“莺啼若有泪,为湿最高花”(李商隐《天涯》),这是对肤感的彰显;“泉声咽危石,日色冷青松”(王维《过香积寺》),“蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒”(杜甫《九日蓝田崔氏庄》),突出了对山水中无形之气的感受。总而言之,中国的通感是一种虚实相生而来的通感,而对虚的强调构成了中国通感之特色。

第二,中国通感对虚的强调,同时也意味着对宇宙整体性的强调。通感是对具体对象之感,但这感达到个体之虚的同时,应通向宇宙的整体之虚。邵雍《观物内篇》说:“夫所以谓之观物者,非以目观也,非观之以目而观之以心也,非观之以心而观之以理也。”即当人用视觉之目去感时,一定要从目观扩展到以心为代表的心理整体,进而上升到宇宙的整体之理。《庄子·人间世》:“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气。”讲的是由听觉之耳去感时,一定要由听觉之感进入到以心为代表的心理整体,进而上升到宇宙的整体之气。总之,中国文化和中国审美,都是由整体到部分,要求达到宇宙整体上的体悟,其感其情,都为此服务。因此,儒家之感之情,应如杜甫那样“乾坤万里眼,时序百年心”(《春日江村》)。道家之感之情,应像嵇康那样:“目送归挥,手挥五弦,俯仰自得,游心太玄”(《赠秀才入军》)。佛家之感之情,宛如王维那样:“山河天眼里,世界法身中”(《夏日过青龙寺谒操禅师》)。

理解了这两大特点,我们应可大致体悟到中国美学的感与情之特色。(文/张法,本文刊发于《中国高校社会科学》2023年第1期)

作者简介

张法,男,毕业于北京大学,四川大学教授,博导,曾在中国人民大学从教30多年。教育部长江学者特聘教授(2005年度),第六届、第七届国务院哲学学科评议组成员,中华美学学会副会长(2008—)。主要研究美学与思想史,独著有《美学导论》等22部,合著有《世界语境中的中国文学论》等5部,主编有《中国高校哲学社会科学发展报告1978-2009(艺术学卷)》等6部。马工程教材《中国美学史》首席专家(主编)、《中国艺术:历程与精神》等4部著作入选国家级外译项目(英语,俄语)。独著《中国美学史》《中西美学与文化精神》有韩文版,文章300多篇,16篇为《新华文摘》转载,122篇被人大复印资料《美学》《文艺理论》《文化研究》《中国哲学》《外国哲学》等复印。