“一方水土养一方人”,大地犹如母亲,人是大地之子,无法脱离大地。

人在大地上生业、栖居,资源差异形成各种各样的“母子关系”。海岛上的人、草原上的人、森林中的人、田园中的人,都是被自然规定的人,渔夫、牧人、猎人、农民……与大地建立各种各样的联系,从这些各不相同的联系里,从它们相互的碰撞、交流和融合中,隐约可见不同的民族、社会、文化、历史和命运。人、社会、自然——三者构成人类最重要的基本关系。

中华五千年,生生不息、一脉相承。中国的民族、历史和文化,与西方相比,一个重要特点便是突出的世俗性。然而,那些被称之为特性、特色的明显凸起,往往伴随另一个隐性的补充、平衡,它们凸凹相应,一明一暗、一实一虚、一阴一阳,如日月交替。中国文化中的山水观念,就是这样一种对世俗社会的补充和平衡。如同西方的一元神有多强大,现代以后人就有多么自由放荡;中国的山水,作为对自然的抽象和概括,构成了平衡世俗社会的重要一极,为中国人的心灵出路,提供无限的神往、慰藉和治愈。中国人如此入世、实在,充满烟火气和实践理性,渴望今生今世如鱼得水、逢凶化吉、安稳幸福、子孙满堂、荣华富贵,但中国人又历来是世俗的羁绊多如乱麻、世事无常、很累很卷、不如意者十之八九的一群,出世、隐逸、归隐泉林、与世无争、寄情山水、纵浪大化、得大自在……向来是爝火不息的人生归宿。

中国的山水世界,大象无形、大音稀声,从自然抽象而出,扶摇而上,是精神和理想的世界,是形而上,是元、源、童贞、出身、出发地,是对乡关、家山、乡愁、归途的隐喻。山水和社会,是出世入世、此岸彼岸、进退生死。山水不是宗教,是道、桃花源、人间天堂,是“种豆南山下,草盛豆苗稀”,是“只在此山中,云深不知处”。最喜热闹的中国人,心中也有最岑寂荒寒的山水。

山水除了隐喻个人的闲散之径,也参与宏大的家国叙事,追求崇高的目的。在这时,它是禹迹茫茫、山重水复,是五岳四渎、赤县神州,是天下昆仑、丝绸之路,是封狼居胥、气吞万里如虎,是江山无限、丹心汗青,是中土、中原、中国、中华故园,是“会当凌绝顶,一览众山小”,是“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”。道法自然,中国人用山水隐喻性情、明心志,中国人热爱山水,以山水为师,得山水教诲。中华山水,是神山圣水,值得三拜九叩。

中国的艺术,万水千山,相由心生,境由心转,命由心造。诗有山水诗,画有山水画。中国的音乐,“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”,是山水声息鼓荡;中国的庭院,叠山理水,林泉通幽,把家安放在自然之中;中国的戏曲,是写意的,是意象的歌唱与流动。中国最重要的哲学观念、艺术观念、生命观念,是“气”。元气、气象、气节、气蕴、气质、气运、气数……这个气,消弭主客,物我两忘,成住坏空,把人、社会、自然贯通一体,把时间、空间、变化、规律贯通一体。中国的山水,不同于外在的风景,是内游于心的,随心而生、随意而变,明明灭灭、虚虚实实。

中国画的材料、工具、法度、灵感,生于山水。一张画,是纸、墨、笔、意,人力、天工共同发挥作用,不拘形迹,元气淋漓,真宰上诉,浑然天成,不可重复。绘画是空间艺术,中国山水画,包括书法,皆以写意为上,尽可能表达时间性,追求气蕴生动。中华文化的主体是农耕文明,敬天法地,精耕细作,深谙种植之道;绘事也如耕耘,纸绢亦是心田,起意为根苗,笔墨生万象。整个创作过程,更像是自然生长过程——千百年来,山水依旧、花鸟如昨,但一代代作品气蕴境界殊异,“长成”什么样子,主要在绘者的心性与经验。同代同地或古今新旧之别,在心性与经验之变。所谓“一代有一代之文学”“笔墨当随时代”,讲的正是人的心性、经验的时代变化。今天的中国,正处在历史上从未有过的快速城市化进程中,大量人口集中在城市,乡村经验、山水经验、鸟兽草木的经验,那样一种时空,日益变得边缘化。这种巨变,特别是心性、经验、审美的深刻变化,会给山水画带来怎样的影响?这是个令人期待、饶有兴味的话题。

我在新疆生活了50年,西域旷野,如鸿蒙初开,山水阔大;创世纪般景象,精神性浓郁如水,威严、神秘,毋庸置疑。与城市相比,这里人烟廖落、世俗稀薄、了了草草、荒生野长。这样的空间,将世俗吹到九天之外,心灵在自然的风暴中翻滚,大地本质升腾,人与自然面对面地直视。离疆十余年,梦中所见,仍是西域故土,生命还是它磨洗过的样子,心底时常浮现的,仍是那片静谧的旷野。我笔下的山水,只能是粗砺的西域,画不出内地的鲜润仙乡。

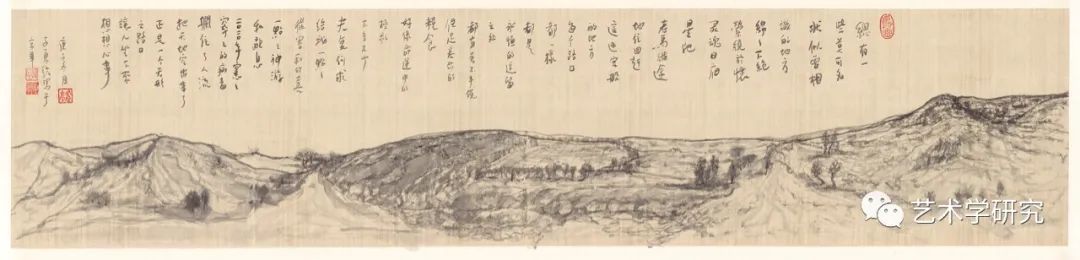

2020年,新冠疫情肆虐,人闲下来,心绪迷茫,展纸乱画。新疆大地上,有太多寂寂无名的干沟,它们如此相似,七拐八绕,捉迷藏一样,不知通向哪里。有的有人,有的荒无人烟,有时会碰到一小块废弃的地、几颗树,如果能遇见一个人,就特别亲切。人这一辈子,忙忙碌碌,说到底,没太多正事,就是个打杂的、路过的,走着走着就走散了,和大地融为一体。突如其来的疫情反复无常,焦虑和安静中,不知不觉画成一画,并题记如下:

总有一些莫可名状、似曾相识的地方,绵绵不绝,萦绕于怀。灵魂日夜星驰,老马识途地往回赶。这迷宫般的地方,每个路口都一样,都是永恒的逗留之地,都有虽不丰饶但足以养命的粮食。好像命运的拯救,不多不少,夫复何求。给我一点点从容和欣喜,一点点神游和歇息。2020年窸窸窣窣的新冠病毒,拦住了人流,把天地空出来了,正是一个无形之路口,让人坐下来,想想心事。

韩子勇,《庚子》,2020年,纸本,33厘米×133厘米。

韩子勇,《庚子》,2020年,纸本,33厘米×133厘米。

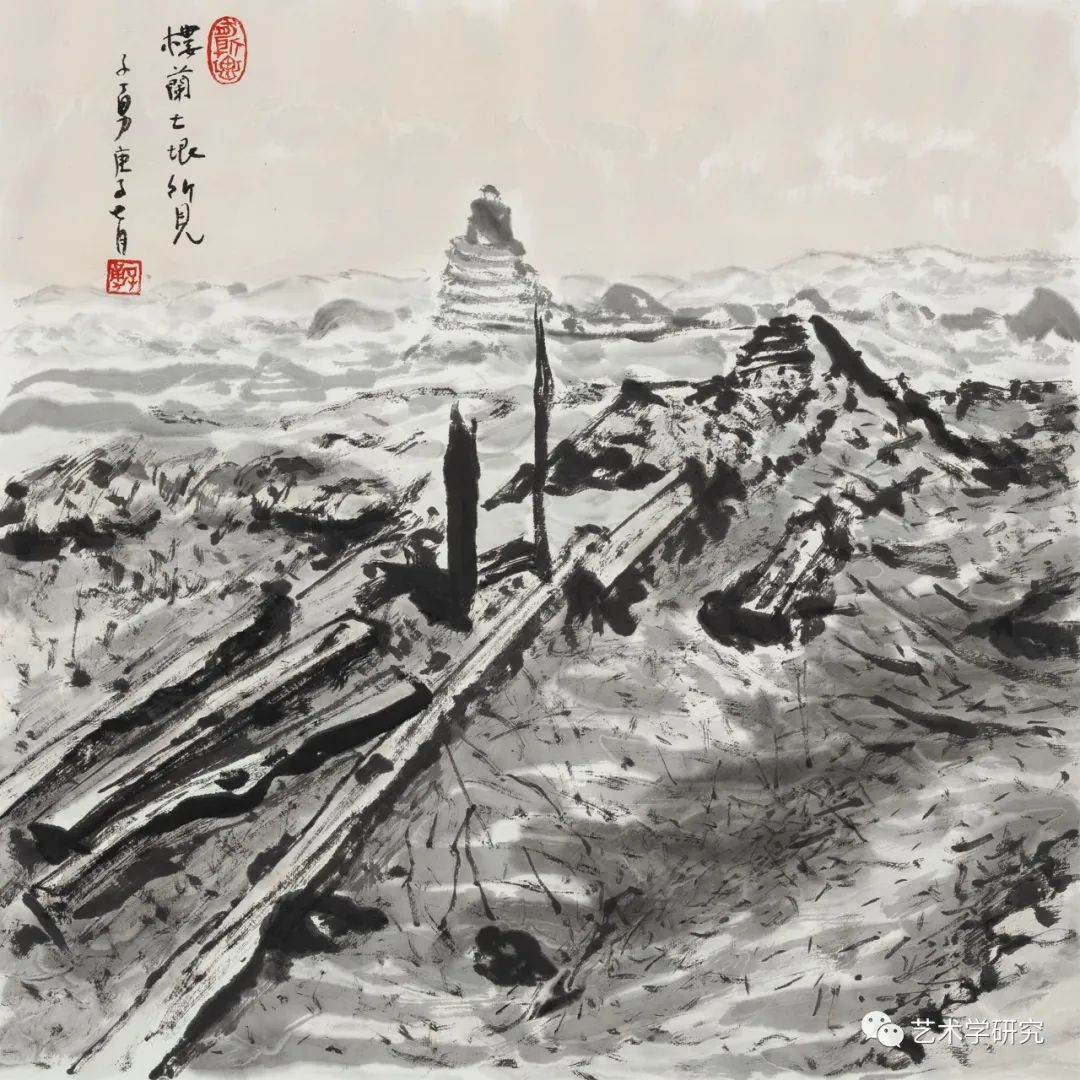

那幅《楼兰土垠所见》,一次画成。画成后颇感欣喜,想再画几幅,结果全不是那个味了。看来,我们可以建成新世界,但无法建设废墟,只有时间能建成废墟。楼兰我去过两次,经常想起它。楼兰是一个时间的坐标,可以经常与它对对表。那里真是这个星球最令人震撼的往日云烟,饱满定义了“废墟”这个词。看到楼兰,人生观会震动一下,它用亘古的、无边无际的荒凉,碰向价值和意义的世界。想到一首苏菲派歌谣:“我是破烂王,篝火是我的宝座,窝棚是我的宫殿,世界在我眼中一如废墟。我的左脸已被情火烧伤,右脸仍在唱情歌。”

韩子勇,《楼兰土垠所见》,2020年,纸本,50厘米×50厘米。

韩子勇,《楼兰土垠所见》,2020年,纸本,50厘米×50厘米。

塔里木盆地的核心是塔克拉玛干大沙漠,世界第二大沙漠、中囯第一大沙漠。这个“过去的家园”,被称为“死亡之海”,埋藏了楼兰古国、精绝古国、小河墓地、孔雀河太阳墓、圆沙古城等诸多遗迹。塔克拉玛干沙漠的腹地就是罗布荒原,卫星图片上神秘的“大耳隆”,原来的汇水中心。源于天山、昆仑山的雪水河,从四面八方流入塔里木盆地,形成条状的、星星点点的绿洲,最终汇入罗布泊(罗布淖尔、泑泽),20世纪六七十年代,罗布泊逐渐干涸。塔克拉玛干是沙漠的世界,沙丘起伏,沙包密密麻麻。每个沙包里,都有座用红柳根搭建的宫殿,红柳一生与风沙作战,挡住流沙,也被流沙掩埋。红柳越高越大,沙包也越大越高,但总有一次大风沙,漫过头顶,根再也抓不住深处的水分,红柳死了,沙包也停止成长。沙包就是红柳的坟。

过去,绿洲边的百姓,赶着驴车进沙漠,挖开一个沙包,能打一车柴火,顺便还能捡几块红柳根边的土盐。红柳吸收了地下的盐碱水,用清水养活自己,将滤出的盐分凝结成土块。老乡取了土块,泡在缸里澄清,活面、打馕用一点,便有一种特别的咸香——怎么说呢?如果用冷热阴阳、升降沉浮之类的观念来说明,它是热香、熟香。想想看,和海盐、井盐、盐湖的盐、盐矿的盐相比,土盐被红柳滤过一遍,吐出来混合在沙土里,经过大漠的转化,经过塔里木的太阳和月亮的暴晒和抚爱——这种盐,纵浪大化、饱经沧桑,已被驯化了。土盐中不含碘,过去南疆的“大脖子病”,皆因缺碘所致,现在有了煤、天然气、加碘盐,挖沙包、打柴火的人很少了,“大脖子病”也已绝迹。

韩子勇,《罗布荒原印象之红柳坟》,2020年,纸本,50厘米×50厘米。

韩子勇,《罗布荒原印象之红柳坟》,2020年,纸本,50厘米×50厘米。

看到荒漠旷野,就有亲切感、归宿感,四脚蛇、骆驼刺、梭梭柴、芨芨草、盐碱、流沙、烈日、漠风……旷野上有名无名的一切,都和我有血缘关系。爱一个地方,是爱它的全部,甚至它的荒凉。戈壁滩也可以是山水的“紫禁城”,质朴野性的“紫禁城”,不猥琐、不怯懦、不做作,大气磅礴,洋溢着自由精神。青藏高原的山水、西域的山水,雪山、草原、峡谷、干沟、沙漠、戈壁滩、绿洲、亭亭白杨、大片向日葵地、无边的棉田、硕果累累的果园……冲腾着自然精神,流泻着崇高意志,塑造着人群气质,是山水艺术的新垦地——西域的经验、生活、心性、审美和个性,正可以丰富和扩展山水的传统和范式,带来新的创造。

(文/韩子勇)

(来源:艺术学研究)

艺术家简介

韩子勇,作家、诗人、文学评论家,曾获第二届鲁迅文学奖。现为中国艺术研究院院长、党委书记。出版文学评论、文艺研究、散文随笔等20余种专著或文集,被译成英文、阿拉伯文、维吾尔文等文字。2019年出版诗集《博格达》,收录诗人从20世纪80年代到现在的部分诗作。