一 “秦汉之际”的提出

“秦汉之际”这个概念的提出,始于对马王堆汉墓简帛书的讨论,这是因为这座汉墓中出土的简牍帛书数量较多,有不同时期的抄本,字体差异也非常明显。不少抄本的抄写时间明显早于墓葬下葬时间,所以不能以下葬时间的下限来确定简帛的抄写年代。1978年,周采泉在《马王堆汉墓帛书〈老子甲本〉为秦楚间写本说》中,首先对这个问题予以考据。他从避讳问题说起,指出“《甲本老子》凡‘政’皆作‘正’。而‘邦’‘盈’等字皆不避”。之后又从用字、语言学及文献流传等方面都作出论证,得出以下结论,“余审定此卷当为秦楚之际,流行于江汉之间传写本”,把《老子甲本》的抄写时间定为秦楚之际,即“汉未立国前写本”。

李裕民在1981年发表的《马王堆汉墓帛书抄写年代考》,对周采泉的观点予以了一些补充和纠正,他认为:“《老子》甲本、《春秋事语》与《伊尹·九主》《天文气象杂占》均不避刘邦讳,它们的下限应在刘邦称帝前(前202年),秦代私人作品避讳不严,因此,它们虽不避‘正’,仍不能排除作于秦代的可能,其上限尚需另找根据确定。”他举出《五十二病方》与《老子甲本》、《春秋事语》与《伊尹·九主》中“竹”“其”“关”字是楚国特有的写法,认为以上“写本是楚地(长沙一带)写本,写于秦始皇统一六国之后”,把抄写年代扩大到秦统一后到汉朝建立前。李学勤认为《春秋事语》是“楚汉交争时期的写本”,与周采泉对《老子甲本》抄写时间在“秦楚之际”,即“汉未立国前写本”的意见基本一致。

以上这些意见与1980年出版的《马王堆汉墓帛书》(壹)对帛书抄写年代断定时间的意见有所不同。原整理组认为《老子甲本》及卷后佚书“抄写年代可能在高帝时期,即公元前206至195年间”,《春秋事语》“当是汉初(约前200年左右)或更早一些时候抄写的”。

2014年重新整理的《马王堆汉墓简帛集成》,在《春秋事语》的说明中,引用了裘锡圭所写的《说明》:“此帛书字体为早期古隶,含有较多篆意,抄写时代当不晚于汉初。从不避汉高祖讳的情况来看(书中“邦”字屡见),大概抄写于高祖称帝之前(汉高祖五年——公元前202年——灭项羽而称帝)。”这与李裕民、李学勤的看法基本一致,实际上也是把《春秋事语》的抄写时间放到了“秦汉之际”。而《老子甲本》与《五行》《九主》等,新整理者认为“不避汉高祖刘邦讳,字体为类似秦代隶书的早期古隶,当抄写于汉初高祖之世”。其理由是“秦代严禁百家语,秦汉之际时间较短,局势动乱,大概都不大会有人抄写《老子甲本》《五行》《九主》等著作”,同样是“不避汉高祖讳”,却把抄写时间不在高祖称帝前,而放在高祖之世,以“大概不会”来否定“秦汉之际”这样一个比较宽泛但又合理的概念,依据显然是不够充分的。另外,新整理者《说明》认为《老子甲本》与汉高祖末期的《刑德》甲篇相似,并以此来判定“此卷帛书似当抄写于高祖末期之前”。对比两种帛书,可以看出两种帛书在书法上还是有很大不同的。以这两种帛书的书体“相似”来作为抄写年代判定的考量标准,仅从书法风格看也不够准确。

“秦汉之际”这个有点模糊的时间段,之所以在简牍学界成为一个被大家经常使用的概念,除了文本的避讳等根据之外,字体和用字的特点明显与其他年代不同也是很重要的原因。从已经出土的秦简看,秦统一前后的字体没有什么不同,“书同文”前后的字迹也没有什么变化。汉朝建立后的简牍帛书,虽然也有一些异体字、别体字,但大都符合“正字”的写法。而秦汉之际的简牍却与秦代和西汉早期都不一样:各种异体、别体突然冒了出来,且数量非常多。这些异体字、别体字,有很多是六国古文的遗存,秦代“书同文”“罢其不与秦文合者”的规定好像看不到了。这也是“秦汉之际”这个概念在简牍帛书的年代判定中依然存在的理由之一。

除了马王堆汉墓的简牍帛书以外,曾经有学者以为属于秦汉之际的简牍,还有银雀山汉简的《六韬》及《守法守令等十三篇》。

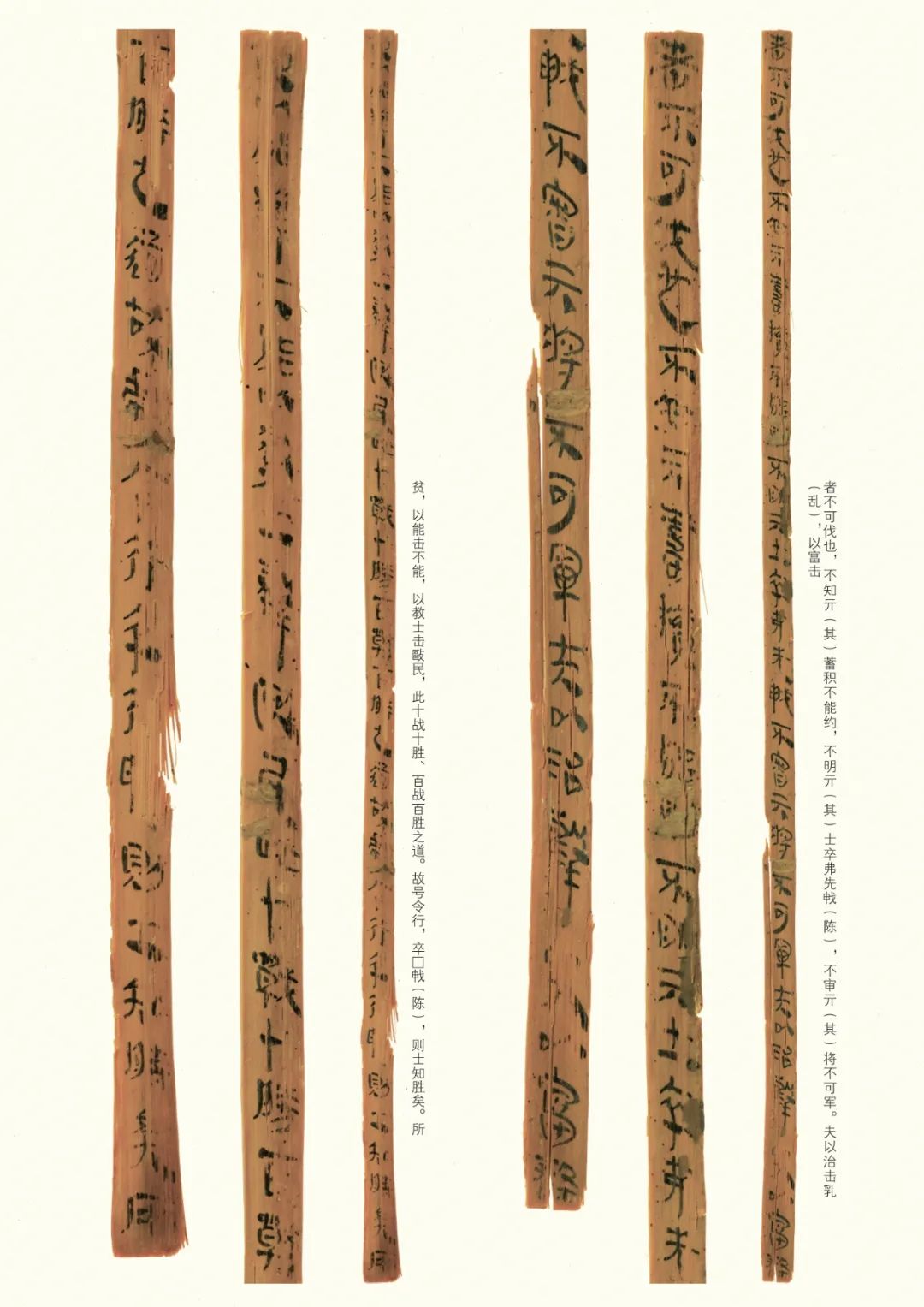

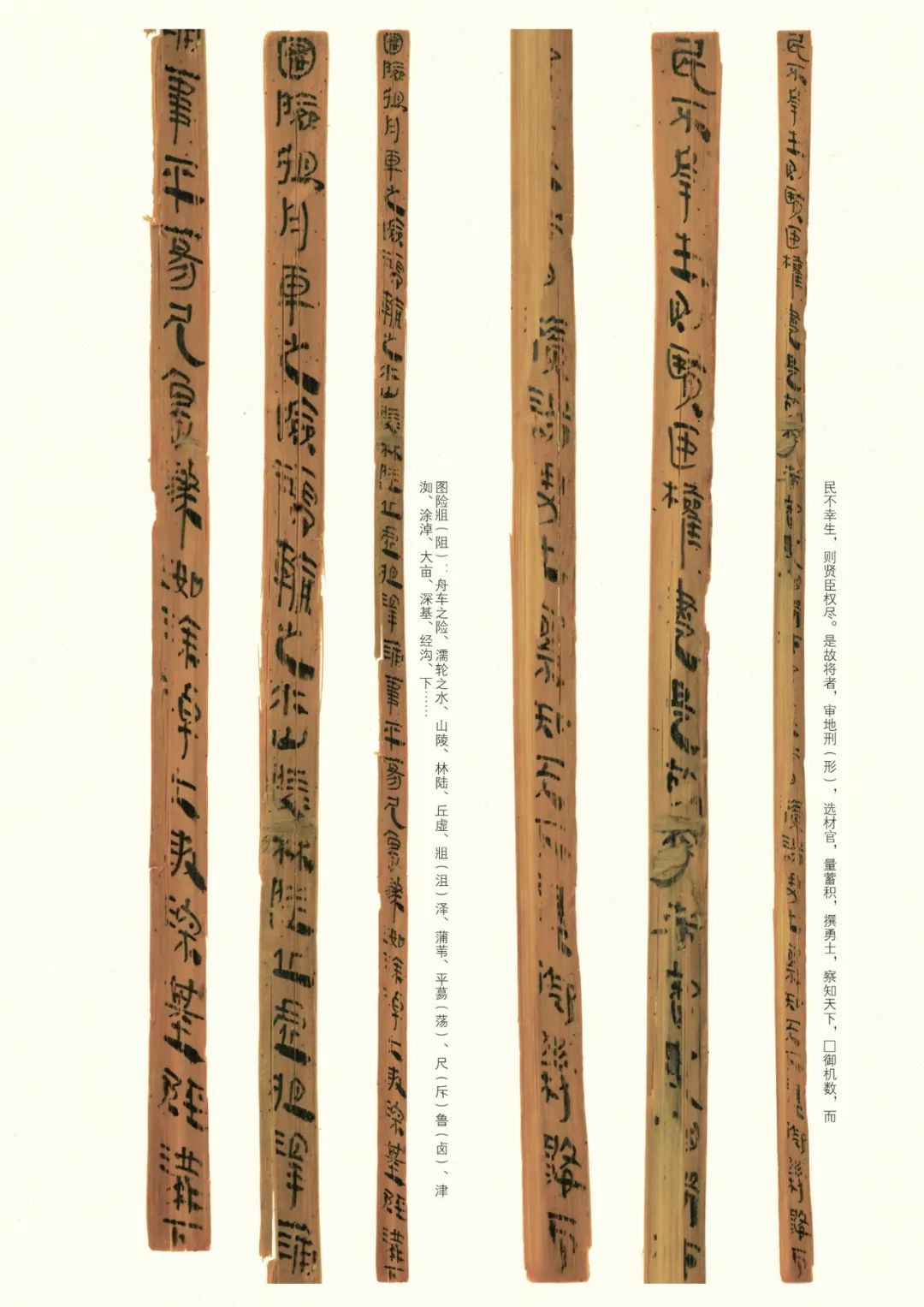

1972年,在山东省临沂的西汉墓葬中,出土了一批竹简。罗福颐、顾铁符和发掘者吴九龙等初步整理后,于1974年在《文物》第二期上发表了《山东临沂西汉墓发现〈孙子兵法〉和〈孙膑兵法〉等竹简的简报》。后来成立的“银雀山汉墓竹简整理组”,增加了朱德熙、商承祚、张政烺、裘锡圭、曾宪通、李家浩等。1985年,《银雀山汉墓竹简》(壹)正式出版,时隔二十五年后,《银雀山汉墓竹简》(贰)于2010年出版。2013年,在“出土文献与中国古代文明研究协同创新中心”的支持下,中国文化遗产研究院和山东博物馆发起了重新保护、整理、出版银雀山汉简的计划,成立了新的整理组,对银雀山汉简重新进行了数据采集和整理出版。2021年出版了《孙膑兵法》《尉缭子》,2022年,出版了《六韬》《守法守令等十三篇》。重新整理出版的《银雀山汉墓简牍集成》,不仅对释文、注释重新予以补充,增加了很多整理信息,还增加了正反两面的红外扫描图和放大两倍的彩色图版,无疑更利于研究者和书法爱好者使用。在这两篇竹书重新出版之际,我们仅对其中的文字与书体作一个简单的梳理研究。

1978年,曾宪通在《试谈银雀山汉墓竹书〈孙子兵法〉》一文中,根据书法风格和避讳,对《孙子兵法》和《六韬》的抄写年代提出了自己的意见:

从文字看,属竹书《孙子兵法》一类早期隶书,结构与湖北云梦睡虎地秦简接近,笔法体势却介于马王堆帛书《老子》甲、乙本之间,即篆书气味不及甲本浓,用笔体势也不及乙本平直方正。这样,《孙子兵法》一类早期隶书可能比《老子》乙本还要早……就可能是刘邦称帝前抄写的了。另外,同墓出土竹书中还有一种风格特殊的斜体字(如即将出版的竹书《六韬》),它比《孙子兵法》一类的书体,更带浓厚的篆书意味,其抄写年代或许还要早些。

对《六韬》一类简牍的书写年代,曾宪通与最早的整理者罗福颐“殆出秦末汉初人手笔”的看法相近。罗福颐认为:“从书体看,简本《六韬》的缮写非出一时一人之手。它的前半《文韬》《武韬》还有仅见于治要本的《虎韬》残简二,以及部分佚文简书较二《孙子》(当指《孙子兵法》与《孙膑兵法》)更古拙,文字近隶却多具篆书遗意,殆出秦末汉初人手笔。至《龙韬》和《虎韬》的一残简,部分佚文简则纯隶书,与前半明显不同,殆抄手时代较晚。”我在写作此文时专门就罗福颐提到的《六韬》中“部分佚文简则纯隶书”这一问题请教了新的整理者刘钊,他对此作了解释:

罗先生所提到的“纯隶书”我核对了他的原文,所指应该是原始号二八七、二六八等简,这部分简可能在早期整理中(整理组或罗先生个人意见都有可能)曾考虑过因内容而与《六韬》文句对应,归入过《六韬》。不同古书中,有类似的文句分别出现,其实是不少见的现象。到正式出版的精装本中,这些简已经从《六韬》剔出。吴九龙释文中,这些简注为论政论兵之类,在《银雀山》(贰)中也归入论政论兵之类。

罗先生文中归入《六韬》,应该是原整理者在整理过程中的阶段性认识,《古研》十一册收录罗先生遗作,应该是一仍其旧,故保留了文章写作时的问题(见书后所附罗琨先生后记)。《银雀山·六韬》后续的定本中,到咱们的再整理,已经没有这个问题。

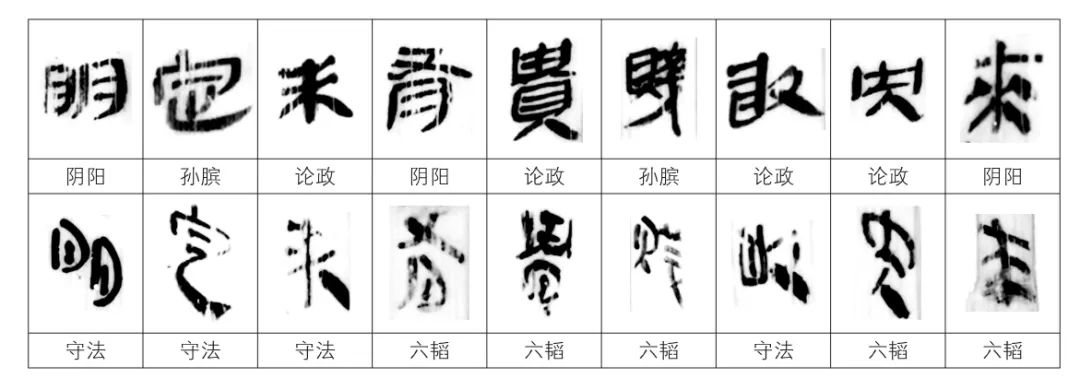

罗福颐和曾宪通都参加了银雀山汉简的整理工作,但整理组最后的意见,应该以《银雀山汉简》(壹)正式出版时的“情况介绍”为统一后的看法:“所出竹书的字体属于早期隶书,估计是文、景至武帝初期这段时间内抄写成的。”“一号墓竹书非一人一时所写,因此书体和行款也不尽一致。拿书体来说,可以分为规整和草率两大类,每一类中又各包含多种不同的类型。”规整一类,以《孙子兵法》《孙膑兵法》为代表,虽然“一种书里也包括几种不同的书体和行款”,但可以归为一类;草率一类,有《六韬》《守法守令等十三篇》(以下简称《守法守令》)两种,其书写较为草率,其横画向右下方倾斜,与其他典籍抄写规范的字迹明显不同。

整理组的意见,没有吸收罗福颐、曾宪通对《六韬》等抄写时间的看法,而是认为银雀山汉简整体都是西汉早期的抄本。然而早期整理者的意见究竟有没有合理之处,依然是一个值得讨论的学术问题。新出版的《银雀山汉墓简牍集成》中,《六韬》一卷的整理者,就参考了早期整理者的意见,认为“其文字书写草率,体势瘦长,左高右低,与某些秦简相近,在银雀山汉简中特点鲜明。从字体风格看,其抄录的时间似应较早,可能早到秦或汉初”。同样一篇竹书,对抄写年代的认识经过了几次反复,这种情况在简帛研究中也不多见。像马王堆帛书的《老子甲本》及卷后佚书、《春秋事语》等秦汉之际简帛书,在学术界和书法界都有了比较多的研究,但对银雀山汉简中《六韬》《守法守令》还缺少关注。这两篇竹书又属于“斜体字”的隶草,与秦简中的“斜体字”一脉相承。我们就以这两篇竹书文字为主要线索,来看看秦汉之际简牍的文字特色。

二 秦汉之际简牍中的六国古文(上)

王国维在1917年发表的《战国时秦用籀文六国用古文说》中曾写道:

自秦灭六国,席百战之威,行严峻之法,以同一文字,凡六国文字之存于古籍者,已焚烧刬灭,而民间日用文字,又非秦文不得行用,观传世秦权量等,始皇廿六年诏后,多刻二世元年诏,虽亡国一二年中,而秦法之行如此,则当日同文字之效可知矣。故自秦灭六国以至楚汉之际十余年间,六国文字遂遏而不行。

如果用王国维的这段话去看新发现的秦简或汉简,是没有什么问题的。然而有不少秦汉之际的简帛,却多有六国文字遗存。在秦汉之际到西汉初期,六国文字的影响在各自的故地或多或少的存在着。如马王堆汉墓简帛书《老子甲本》《春秋事语》《杂禁方》,还有掺杂楚文字最多的《阴阳五行甲本》。银雀山汉简的《六韬》《守法守令》中也有大量六国古文的字形。它们与秦代“书同文”后的简牍不同,也与汉代平定后,“汉承秦制”而推行《仓颉篇》后文字的异体减少的简牍不同。王国维在秦汉简牍帛书资料匮乏时说的这段话,现在可以予以修正了。下面我们就以银雀山汉简为例,对秦汉之际简牍中的六国古文遗迹作一个梳理。

(一)秦汉之际简牍中的古文

在银雀山汉简中,古文的遗存较多出现在“斜体字”的《六韬》和《守法守令》中,这也是我们把这两篇简书归于秦汉之际的主要原因。

①《说文》所说的古文,有广义古文和狭义古文两类。狭义的古文,就是“孔子书《六经》,左丘明述《春秋传》,皆以古文”,说的就是春秋战国时期的六国文字;而“宣王太史籀著大篆十五篇,与古文或异”,“郡国亦往往于山川得鼎彝,其铭即前代之古文”,则包括了殷周以来的古文字,是广义的古文。银雀山简中的古文,应当包括了广义的古文和狭义的古文两种。汉字在演变过程中,为了表意准确,会不断衍生出新的形体,增加形符就是一个重要手段。有些字在战国秦汉已经出现了增加形符或声符的字形,简文仍使用未分化的古文字,如又—有、禾—和、正—征、才—哉、在、材,勿—物,立—位,隹—唯,反—返,生—姓,羊—祥、叚—假、從—縱、央—殃、帀(師)等。这些字有的在战国文字中已经出现了分化,但在银雀山简中却使用了古文,这是广义的古文。这是否与底本的年代较早有关,还需要进一步研究。

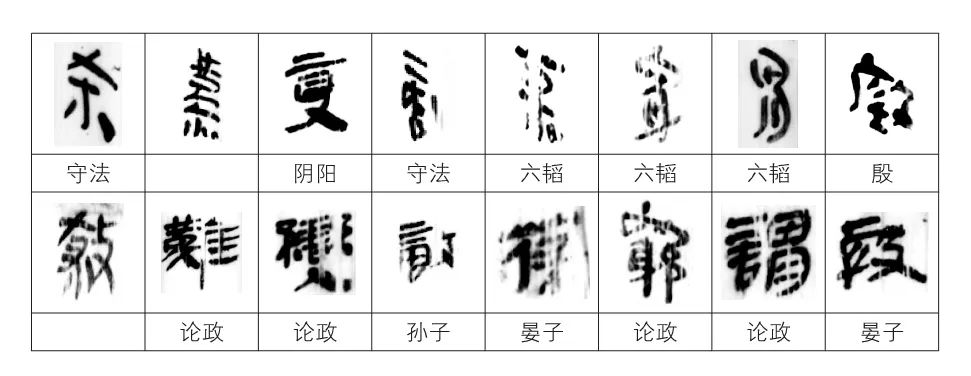

②与已经发现的六国文字一致的字形,在《六韬》与《守法守令》两篇中,有许多字形与六国古文简牍写法一致。周波2008年的博士论文《战国时代各系文字间的用字差异现象研究》一文,列出了银雀山汉简中有六国文字用字方法遗迹的几个字,有:殷、顯、陳、况、谷、敵、農、長、稱、驕、餘、早等与六国文字用字一样的例子。

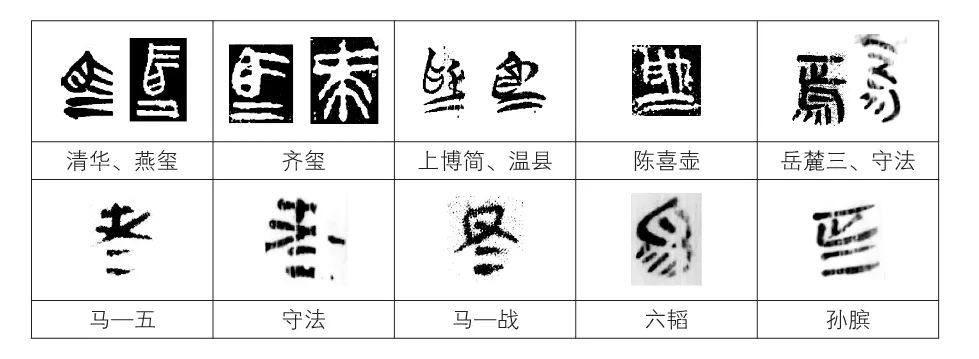

“春”字,在《守法守令》中作“旾”,与齐系古玺的“春”字结构一样,郭店简《语丛一》中也有相近的写法,在战国简中属于齐系文字。另外像“德”字、“恶”字的写法也可以在齐系文字中找到相近的字例。当然其中有一些字属于六国文字中通用的写法,例如旹—時、其—亓、阵— 等。我们以前认为是楚系文字特点的字,可能大多数属于六国通行的写法,因为过去以楚地出土的简牍为多,还没有在楚地以外的地方出土过六国简。近年发现楚地出土的战国简中,有许多字与齐系、晋系文字相合,出于文字学家的谨慎,多言其有某系文字的因素,其实不能排除已经发现的战国简中有齐简或晋简的可能性。

等。我们以前认为是楚系文字特点的字,可能大多数属于六国通行的写法,因为过去以楚地出土的简牍为多,还没有在楚地以外的地方出土过六国简。近年发现楚地出土的战国简中,有许多字与齐系、晋系文字相合,出于文字学家的谨慎,多言其有某系文字的因素,其实不能排除已经发现的战国简中有齐简或晋简的可能性。

“迷”,郭店简《语丛》作“迷”,而上博简《用曰》、中山王鼎均从见米声,银雀山简《论政》中,迷字从目米声。从目与从见的部首意思相近,互通互换的例子也不罕见。银雀山汉简中还有枋—柄,楚简中有一个从疒方声的字,开始不识,后经指出是“病”,大家遂恍然大悟。《六韬》中还有以“方”作“秉”的用法,可见从丙、秉得声的字写作从方声,是六国文字中常见的。

有些异体字在战国简中十分常见,在秦汉简中就不多见了。秦代书同文的主要作用,就是规范文字用字。在里耶秦简的8-461木方中,我们见到了很多文字字形和用字规范的详细规定,其中“主旨是对书写用字进行规范,更确切地说,是分散多义字的职务”。如以“泰”“偿”“事”“乡”“酒”“废”“予”等字来分散“大”“赏”“吏”“卿”“酉”“法”“鼠”等多义字的职能。在银雀山汉简中,却出现了秦统一文字前甚至更为古老的一些字形,看不到“书同文”的任何影响,如果抄写时间是在秦代,这么多假借字、异体字出现在简牍中几乎是不可能的。这种现象在西汉采用《仓颉篇》厘定文字后也不可能发生。现在发现的诸多简牍也可以证明这一点,也说明前辈学者将其指为“秦汉之际”是有道理的。

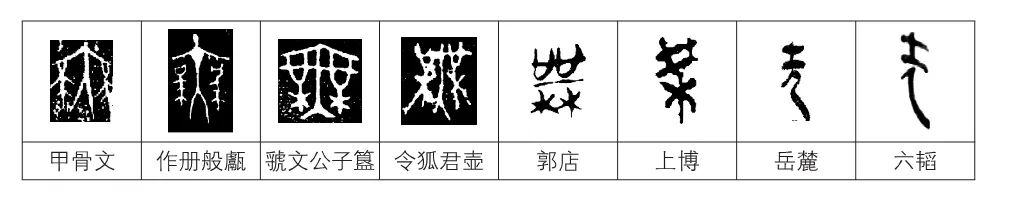

③对字形的省略与古文同

裘锡圭在《文字学概要》的《汉代的草书》一节中,曾提出“省去字形的一部分”是草书改变隶书的主要方法,其实这也是六国古文改变殷周文字的重要方法。文字的功能有两个矛盾对立的要求,一是要表意准确,一是要书写简便。前一种造成文字增加形符和分化,后一种让字形更加简略。在文字发展演变的过程中,这两种要求不断的协调,也造成了汉字史上一条重要发展链。其中省去字形的一部分,在秦简中并不多见,在秦汉之际的简帛中却比比皆是,但其中的情况又不止于“省去字形的一部分”那么简单。有的是上面所说的来自古文的写法,有一些也可能是此时才出现的。

以简略的笔画代替一些文字构件。如其—亓,是省去了像箕形的部分,也可以说是以“—”代替了箕形,在马王堆简帛书、张家山汉简《引书》中,这个“亓”字也多见。焉— ,在银雀山汉简中多见,如同六国文字中将“馬”字的“足”、“爲”字的“象足”都省略为“=“表示的方法一样,将烏省略为“=“了,在马王堆简帛书中的焉字没有一个这样简略的写法,倒是“爲”字在《战国纵横家书》中有将下部省为“=“的写法。银雀山汉简和马王堆帛书中,还都有将“者”字的下部省略为“=“的写法。像这种省略,可以视作是传承自六国古文。

,在银雀山汉简中多见,如同六国文字中将“馬”字的“足”、“爲”字的“象足”都省略为“=“表示的方法一样,将烏省略为“=“了,在马王堆简帛书中的焉字没有一个这样简略的写法,倒是“爲”字在《战国纵横家书》中有将下部省为“=“的写法。银雀山汉简和马王堆帛书中,还都有将“者”字的下部省略为“=“的写法。像这种省略,可以视作是传承自六国古文。

银雀山汉简中还有省略的异体字,有的是简单的省略,有的与草率写法有关,如“随”省略了“止”,在汉字中“辵”和“彳”也会混用。也有一些字形在秦汉之前的文字中没有出现过,如《孙膑兵法》和《守法守令》中“遏”“渴”字所从“曷”下部的写法,在之前所见的战国六国文字都没有出现过。而窮— 、殺—杀、變—

、殺—杀、變— 等字,虽然与六国文字改造殷周文字的省略方法相同,也未见于目前发现的六国文字。这种异体究竟是来自没有发现的齐系文字,还是秦汉之际才出现的写法,还无法知道。

等字,虽然与六国文字改造殷周文字的省略方法相同,也未见于目前发现的六国文字。这种异体究竟是来自没有发现的齐系文字,还是秦汉之际才出现的写法,还无法知道。

“璽”字及所从的“爾”,可以认为是省略了“爾”的下半部,只保留了其上部的“尔”,这种省略的方法在战国文字中比较常见,但奇怪的是,在汉简中“爾”和“璽”字都没有保留“尔”这种简率的写法,只是“ ”或省为“爻”或“乂”。在银雀山汉简中,就没有使用过“爾”或“尔”字。在后世的简体字中,才使用这个“尔”字。

”或省为“爻”或“乂”。在银雀山汉简中,就没有使用过“爾”或“尔”字。在后世的简体字中,才使用这个“尔”字。

(二)在银雀山汉简中,有些字与《说文》的古文、奇字、或体字有关

《说文》的“簋”字古文有三个异体,分别作“ ”“匭”“朹”,在《晏子》中作“朹”,虽然《晏子》的抄写年代可能会比《六韬》晚一些,但这也说明其保留了一些底本的古文写法。在古玺中也有一个从“食”、从“九”得声的簋字,过去归入晋系。

”“匭”“朹”,在《晏子》中作“朹”,虽然《晏子》的抄写年代可能会比《六韬》晚一些,但这也说明其保留了一些底本的古文写法。在古玺中也有一个从“食”、从“九”得声的簋字,过去归入晋系。

《说文》“義”有一个异体作“羛”,“墨翟书‘義’从‘弗’,魏郡有羛阳乡”。按所谓“墨翟书”,所反映的应该是齐鲁文字,但从包山楚简中有“羛”字,岳麓秦简中的“義”均作“羛”看,《说文》以为出自墨翟书的说法可商,这也可能属六国文字很普遍的共同写法,在楚地的秦简中也有遗存。而在齐地出土的竹书中出现这个异体,也说明了这一点。《说文》:“弇,盖也,从廾合声。”“弇”是《说文》字首,过去都归于篆书,但是在秦系文字中目前未见使用“弇”的。倒是在晋系文字中用“弇”,楚系文字多同《说文》的古文 作

作 。

。

“無”字在殷周文字中,本像人手持牛尾(或谷物的穗)起舞之形,假借为有无的“無”,《说文》“奇”字的“无”,是省略手持物,保留了“無”中间的主干部分,为了和形近的“矢”“天”区别,所以末笔做了曲笔。这与在六国文字中多省略主干、只保留两侧甚至一侧“槑”或“呆”的方法不一样。在岳麓秦简和银雀山汉简的《六韬》《守法守令》中,都可以见到这种简体的“无”字。

在银雀山汉简中,《尉缭子》“退”作“ ”,与《说文》或体所从声符一样。《说文》“退”字古文作“

”,与《说文》或体所从声符一样。《说文》“退”字古文作“ ”在《守法守令》中“退”又写作“芮”。《老子》第九章“功成身退”、第六十九章“不敢进寸而退尺”、帛书《老子甲本》“退”也写作“芮”,所用声符与《尉缭子》《守法守令》相同。这说明在六国文字中,无论在齐地还是楚地,有些假借字的用法相同,是有突破地域的共同之处,银雀山汉简作为楚地以外出土的竹书,尤其是抄写时间比较早的简,不止对我们重新认识战国文字有很多启示,对我们正确认识《说文》也是很有启发的。

”在《守法守令》中“退”又写作“芮”。《老子》第九章“功成身退”、第六十九章“不敢进寸而退尺”、帛书《老子甲本》“退”也写作“芮”,所用声符与《尉缭子》《守法守令》相同。这说明在六国文字中,无论在齐地还是楚地,有些假借字的用法相同,是有突破地域的共同之处,银雀山汉简作为楚地以外出土的竹书,尤其是抄写时间比较早的简,不止对我们重新认识战国文字有很多启示,对我们正确认识《说文》也是很有启发的。

三 秦汉之际简牍中的六国古文(下)

(一)出现了大量的异体字、假借字

由于形声字中,表音的功能在汉字中是主导功能,姚孝遂曾经就甲骨文来讨论汉字的性质问题,他认为汉字的表音文字成分是占主导地位的。所以在战国时期,形声字成为主要的造字方法,由于“言语异声”而造成的“文字异形”非常多,这种假借与“本无其字,依声托事”的假借字不同的是,有许多殷周时期早就有本字的,在六国文字中却不使用本字,而是使用假借字、如“美”字,在楚简中就多用“ ”“媺”“

”“媺”“ ”来用作“美”。而在马王堆帛书《杂禁方》中,也使用“微”读“媚”,与楚文字“微”的用法有相合之处。

”来用作“美”。而在马王堆帛书《杂禁方》中,也使用“微”读“媚”,与楚文字“微”的用法有相合之处。

“书同文”的一个重要措施,是归并异体字。西汉初期的银雀山汉简中,不仅有许多六国古文,还有大量与秦文字不合的异体、别体和假借字,最早的整理者罗福颐专门写过《临沂汉简通假字表》,吴九龙也撰写了《银雀山汉简的古文、假借、俗省字》,收录了银雀山汉简中的各类古今字、假借字、异体字七百多字,这在目前所见的汉代简牍文献中几乎找不到类似的例子,倒是与战国简牍文献有几分相似。周波2008年的博士论文《战国时代各系文字间的用字差异现象研究》一文,对之前的研究做了一个小结。除了异写、异构外,周波还列出了银雀山汉简中有六国文字用字方法遗迹的几个字,有:殷、顯、陳、况、谷、敵、農、長、稱、驕、餘、早等与六国文字用字一样的例子。而各种古今字、假借字、出现最多的,当属《六韬》和《守法守令等十三篇》。在楚地出土的汉代简牍帛书中的异体字,研究者明确指出其与楚文字相关,这无疑得益于楚文字资料的丰富。在银雀山汉简中,有诸多不明来源的异体字,目前无法找到其来源,我以为其中一部分与齐系文字有关,有研究者从方言、音韵学对其中一些字做出过解释,还有一些没有做出详细的考证。

在分析秦简时我们就注意到,“爲”字的写法在秦代简牍中异体颇多,西汉早期也是如此。即使像《孙子兵法》《孙膑兵法》这样抄写规范的文本,其字形也多有误笔,《六韬》和《守法守令》中的“爲”字,虽然比隶书的为简略了许多,但没有像《战国纵横家书》那样将下部省略为“=“的写法。而《阴阳时令占候之类》中的三十多个“爲”字,全都写作“爪”加一“撇”的写法,这种写法在清华简《祝辞》和岳麓秦简《占梦》中出现过,联系到三种文本皆与占卜、祝祷有关,这种异体可能与卜祝群体使用的文字有关。

“亂”字的写法,在银雀山汉简和马王堆汉墓简帛书中有一些字形相近的异体,与已经发现的六国文字中诸多异体字毫无关联,倒是与云梦睡虎地秦简、关沮秦简中出现的字形相近。相比较而言,楚简中“亂”的字形,与西周金文中《五年琱生尊》的“亂”字更相近,而诅楚文的“亂”字与西周《番生簋》的字形相近,这可以说明秦系文字和楚系文字各有其渊源,都是继承自殷周文字。而西汉文字,则更多承袭了秦系文字的写法。“亂”字省略的写法,在魏晋时期就出现在一些碑刻之中,在敦煌文书中我们甚至可以看到对秦系、楚系两种字形“隶定”的写法。但这些省减的别体大部分没有为草书和行、楷书所继承。倒是一些承接自秦简的草书因素,为后世的简体字所继承下来。

(二)保留了六国文字的书写习惯

秦汉之际和西汉早期的简牍帛书中,出现了很多六国文字的遗存。人们最先注意到的,也是马王堆汉墓简牍帛书。李学勤说:“秦代写本《篆书阴阳五行》,文字含有大量楚国古文的成分……这位抄写者显然是还未能熟练掌握秦朝法定统一字体的楚人。”裘锡圭也认为“六国文字的影响并不是一下子就完全消失的”,他在例举了马王堆帛书的《占书》和《老子甲本》中楚文字的字形后说:“在楚国故地,楚文字的影响是逐渐消失的。在东方其他国家的故地,估计也会存在类似情况。”范长喜在《马王堆简帛古文遗迹述议》中,对马王堆汉墓简帛文字中残存的古文遗迹进行了较为全面的论述。结合用笔等书法因素看,后定名为《阴阳五行甲本》的这件帛书保留了许多楚文字的字形,但书体上又有了秦篆书的风格,是秦汉之际简牍帛书中一个比较特殊的例子。

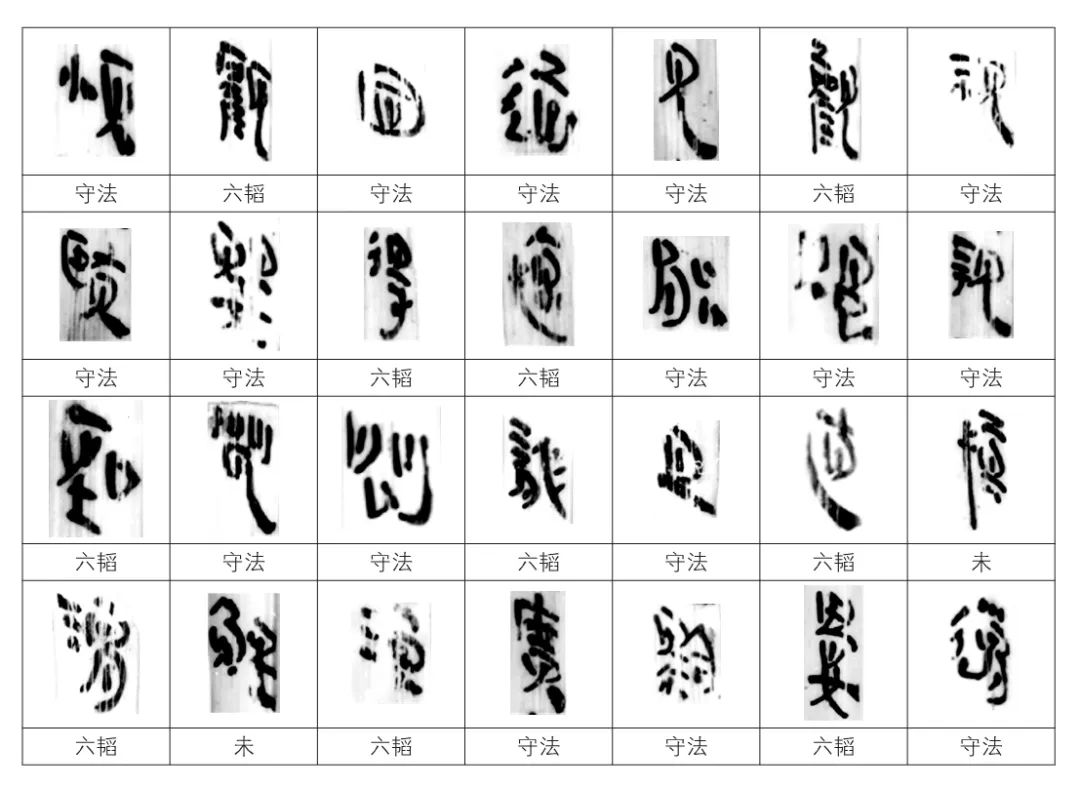

用笔的不同。包世臣在《历下笔谭》中指出:“用笔之法,见于画之两端。”也就是起笔和收笔。在银雀山汉简的斜体字中,大部分横画的用笔是汉隶的用笔,以“蚕头雁尾”为标志。但在一些斜体字中,也有起笔顺顿,收笔向右下回勾的用笔,这种用笔是战国时期楚简和许多东方六国文字的笔法,顺顿的起笔笔法被后来的行楷书所继承。收笔向右下回勾的用笔,为草书继承下来。

另外从笔顺看,“東”与“陳”、“柬”及“練”字、在殷周文字中中竖都是贯穿的,但在六国文字中,却经常可见先写上面的部件,后写下面的部件,甚至分成上中下三部分来书写的,这种写法在秦系文字中很少见。但在银雀山汉简中,特别是在《六韬》《守法守令》中,却经常出现这种把中竖分成两段、三段的写法,这也应该属于六国古文书写习惯的延续。但是应该指出一点,这种写法不但在楚国故地的里耶秦简中出现过,而且在甘肃天水放马滩秦简中也曾出现过,所以这种写法是不是六国文字特有的写法,还应该持审慎态度。

秦汉之际出现六国文字遗存的原因大致有三点:

一是时代的因素。秦始皇听从李斯的进谏,“非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族”。“乃自除犯禁者四百六十余人,皆阬之咸阳,使天下知之,以惩后。”制造了历史上第一次“焚书坑儒”。在秦王朝严酷统治下,像《六韬》《晏子》《孙膑兵法》等“百家语”,是不可能传抄的。王充《论衡·别通》云:“萧何入秦,收拾文书,汉所以能治九州岛者,文书之力也。”汉承秦制,在王朝建立后也继承了秦统一文字的措施,文字的书写归于规范。只有秦汉之际,楚汉争霸,吏治松弛时,才可以抄写一些流传下来的百家之书。此时简牍帛书中六国文字的遗存多,也与汉代确立统治秩序后的规范文字后的抄本不同,所以这些抄本放在秦汉之际的时间段是比较合适的。

二是人的因素。秦统一时间不长,从公元前二二一年灭齐,到公元前207年秦二世灭亡,只有短短十几年时间。范长喜在《马王堆简帛古文遗迹述议》中就说过:“秦朝的统一文字法令虽然较为严酷,但秦朝国祚较短,所以已经熟悉自己文字写法的楚人或多或少会留下一些自己文字的使用习惯,尤其是那些抄本较早的本子更是如此。”李家浩也说过:“汉初去战国末年不久,那时当有许多战国末年的人在世,他们书写具有战国形体特点的文字,一点也不奇怪。”除了在秦汉之际的简牍中有这种现象,在汉初的青铜器铭文及玺印中,也出现过这种现象。“例如曲阜九龙山三号墓是汉鲁孝王刘庆忌的墓,墓内出土一方‘王庆忌’印,‘王庆忌’显然是指鲁王庆忌,但其文字却具有战国文字形体特点,以致《古玺汇编》把‘王庆忌’印作为战国古玺收入。”这也与六国故地保留了古文的使用有关。

三是底本的因素。王国维早在《战国时秦用籀文六国用古文说》中就说过:“六艺之书行于齐鲁,爰及赵魏,而罕流布于秦。”六国文化的根基深厚,远非秦国所能比拟。像齐国的稷下学宫,是战国时期各诸侯国的文化圣地,存在了一百多年,流传下来的各种著作在战国时期也最多。秦汉之际在齐国故地出现《六韬》《晏子》《孙膑兵法》等齐国思想家的抄本,也可以说明齐系文化的传承。

底本的问题是考察文字使用的一个重要线索,不止适用与对秦汉之际简帛书的研究,其上对于战国简的研究,下对汉代及以后简帛的研究,都非常重要。现在出土的战国简牍文献中,底本的国别,可以作为其究竟属于某系文字的一个重要依据。例如长沙子弹库楚帛书、郭店楚简的《老子》《太一生水》、上博简的《平王问郑寿》《平王与王子木》《庄王既成》《申公臣灵王》《昭王毁室》《昭王与龚之》《柬大王泊旱》诸篇,以及清华简的《楚居》等,都属于楚人抄写的楚国文本;而郭店简《唐虞之道》《忠信之道》《语丛》一至三,以及上博简的《鲍叔牙与隰朋之谏》《竞建内之》《竞公虐》《孔子见季桓子》等,保留了许多齐国文字的因素,其所据底本当属于齐系;清华简的《良臣》,文献内容明显属于晋国,其文字也多为晋系文字,称其为“晋简”也无不可。比较特殊的一篇就是《缁衣》,有郭店简和上博简两个抄本,其中上博简《缁衣》是有齐系文字特征的战国简,而郭店简的《缁衣》则融入了更多楚系文字的因素,由此可以看出抄写者对底本改造的程度不同,反映出的文字特色也不一样。

银雀山汉简的诸篇中,《六韬》《晏子》《孙膑兵法》等篇作者均为齐人,这些文献也都是齐国流传下来的,又是齐国故地出土的。简牍中多见六国古文(其中见于楚简的,应当视为六国通用文字,不见于楚简的或可归为齐系文字)的遗留,如果底本是古文,抄写者有时会以“隶定”的方式,对底本的文字予以改造,有时也会保留底本的字形结构。这也说明秦代的“书同文”之后,在秦汉之际有一个短暂的时间里,缺少对文字书写规范的监督,六国文字及其书写习惯在其故地保留下来。

汉王朝建立后,《仓颉篇》作为正字的读本,又开始发挥重要作用。到汉代,这三种字书合并为一篇,就是《仓颉篇》,或又称为“三仓”。从二十世纪开始,在西北的居延、敦煌等地陆续发现了《仓颉篇》的残简后,《仓颉篇》内容的竹简先后发现了十几批。从西汉早期阜阳汉简的《仓颉篇》,到西汉中期的北大汉简《仓颉篇》,再到甘肃水泉子汉简中改编成七言的《仓颉篇》,都可以看到在不同时代,《仓颉篇》的内容会有所改动和增益,但它在正字上的作用是没有改变的。从已经发现的西汉早期的简牍中我们可以看到,汉代的简牍中已经没有那么多的六国文字和异体字,只有在秦汉之际的一段时间内,才有可能出现像《六韬》和《守法守令十三篇》一样的多种文字因素杂糅的抄本。

四 承继秦简的草书因素

《六韬》和《守法守令等十三篇》都属于“斜体字”,我在《从隶草到草书——秦汉简牍“斜体字”中草书成分考察(之一)》一文中,提出秦简中出现的这种字体,应该就是赵壹《非草书》中说到的“隶草”。之所以用隶草这个名称,是因为这种字体无论从用笔还是体势看,改造篆书的方法都与秦隶(古隶)不同;属于“草书形成的基础”,但与后世的草书又有很多差别。蒋善国认为草书有篆草、章草、今草、狂草四种形态。裘锡圭认为“草率的隶书不能看作狭义的草书”。为了与后世狭义的草书予以区别,故使用了“隶草”这个名称。郭绍虞《从书法中窥测字体的演变》:“汉代草书的两个主要来源可以概括地称为草率的篆书和草率的隶书。”所以这种斜体字又有“草篆”“草隶”之称。郭沫若就说过:“故篆书时代有草篆,隶书时代有草隶,楷书时代有行草。隶书是草篆变成的,楷书是草隶变成的。草率化与规整化之间,辩证地互为影响。”我们之所以使用“隶草”这个名称,而不是草篆或草隶,有这样几点考虑:第一,“隶草”出现赵壹《非草书》这篇最早的书论之中,把隶草作为“草书之兴”的前奏;索靖《草书势》中也使用了“隶草”:“科斗鸟篆,类物象形,睿哲变通,意巧滋生。损之隶草,以崇简易。”也是草书书法家认可的一个草书之前的书体名称。第二,“隶草”这一名称落在“草”字上,不像“草篆”落在“篆”字,还是草率的篆书;“草隶”落在“隶”上,还是书写草率的隶书。隶草,可以认为是隶书发生阶段的草书。郭绍虞《从书法中窥测字体的演变》:“汉代草书的两个主要来源可以概括地称为草率的篆书和草率的隶书。”也就是说草率的篆书和草率的隶书与狭义的草书还是不同的。

银雀山汉简中《六韬》和《守法守令十三篇》,继承了秦代隶草的书法特点,并随着时代的变化,在向草书发展上又有所演进。

裘锡圭在《文字学概要》的《汉代的草书》一节中,曾列出了三种草书改变隶书的主要方法:一,省去字形的一部分,二,省并笔画保存字形轮廓,或以点画代替字形的一部分。三,改变笔法。以上两节所举银雀山汉简中六国文字的遗存中,“省去字形的一部分(部件)”的省减,有很多是在战国文字就中出现的,也有在秦汉文字中新出现的,虽然省减的尺度很大,有许多为后世的简体字所吸收,但大多数与草书关系并不大。而继承了秦简文字中“省并笔画保存字形轮廓,或以点画代替字形的一部分”。及改造笔法,确实是草书改变篆书的方法。把一些构字部件从笔画化演进为点画组成的符号化的简略写法,与后世草书有密切关联。其主要手法,也就是我们在《秦代隶草的发生》一文中所说的“断”和“连”两种改造方法。从银雀山汉简《六韬》和《守法守令等十三篇》这两种隶草书体看,汉代的隶草继承了秦简隶草中改变篆书的基本手法,而且在许多方面都有了深化,进一步向草书演进。

“問”字所从的“口”也省为两笔,并出现了将横笔与下一笔连为一笔的写法,这是行楷书的笔顺。“是”“歲”“疏”所从的“止”及“發”所从的“ ”,继承了秦简草隶的草书写法,而“步”字末笔向右的撇的写法,也是在青川木牍中就出现过的草率写法。“廬”“猛”所从的“皿”,也是秦简出现的草书写法的延续。

”,继承了秦简草隶的草书写法,而“步”字末笔向右的撇的写法,也是在青川木牍中就出现过的草率写法。“廬”“猛”所从的“皿”,也是秦简出现的草书写法的延续。

在《六韬》和《守法守令》中,从目、见、耳、贝、月(肉)、首、、页、门等构字部件中的横笔都变成了一竖笔,而且往往与下面的“撇”连笔,而且像“渭”字、“广”中的“田”、“鱼”字、“黑”字、“楼”字、“邋”字所从的不同构件,也都简化了。这种断后连笔的写法发端于秦简,在秦汉之际又增加了许多新的草书因素,换句话说,隶草在向草书演变的路上又迈进了一步。

隶草是与古隶几乎同时出现的,二者也随着时代的演进而相互影响,这是文字演变过程中一个难以避免的现象。、秦汉之际与秦简的隶草相比较,发生的一个变化,是受到隶书演进的影响,是线条的粗细有了明显差距。“捺笔”和一些末笔向左的“撇”都变粗重了,不像秦简那样粗细基本一致,这也与隶书主笔突出、捺笔粗重的用笔有关。在草书的不同发展阶段,会有不同的特色,这也是我们在研究隶草时应该注意到的一个现象。

五 篆书、隶书和隶草的划分

在《秦“书同文”前后——秦代如何统一文字》一文中,我们认为秦统一前后没有大篆、小篆的区别,秦代简牍中也不存在篆书、隶书的明显区别,这些书体的名称有可能都是在汉代才出现的。秦代、秦汉之际和西汉早期的简牍帛书中,一些篆书中,融进了古隶的写法,而古隶中,保留了篆书的残留,一些在隶草中出现的简率写法,也被古隶所吸收,如“辵”“止”的草写,就大量出现在非隶草的古隶中。隶草是“斜体字”,但也有这种向右下倾斜的斜体字中很少草书的因素的简牍。究竟应该如何从文字和书法角度结合,区分此时的篆书、古隶和隶草,我们可以通过几个指标来做一个简明的划分:

形态专指字形的长扁。郭沫若曾经因为楚帛书的文字“体式简略,形态扁平”,就判断“接近于后世的隶书”是错误的。战国中期后,各国文字都有变扁的趋势,这一点何琳仪在《战国文字通论》中已经指出。虽不能因形体的长扁就判断其书体,但可以是区别篆书或隶书的指标之一。当然,篆书长、隶书扁,是我们以往由秦刻石的小篆和汉碑隶书得出的印象。而仅凭这个印象划分篆隶也有歧义:有些篆书如秦虎符的文字,就不那么长,而偏方整。隶书变长为扁,隶草是由篆书中孵化出来,字形也偏长。

体势,出自卫恒《四体书势》的“势和体均”,我们使用这个概念,主要是指取纵势还是取横势。篆书强调纵势的线,承自古文的“悬针”等笔法,在篆书中“舒体放尾”,以取纵势的线条为主;隶书改为取横势,其主笔也以横画的“蚕头雁尾”为特征;而隶草的取势则更注重笔画的连带、呼应,所谓“方不中矩,圆不副规”,也就没有横势纵势的区别。

笔势指平正之势或倾斜之势。卫恒《四体书势》中,就有“矫然突出,若龙腾于川”“渺尔下颓,若雨坠于天”的描写,我们可以分别理解为笔势上倾(由左向右上倾)和笔势下坠(由左向右下倾)两种。秦汉简篆隶多取平正之势,隶书以横势为主,也有向右上倾斜之势的,也有向右下倾斜的,但不像隶草那样含有草书因素的,隶草则全部向右下倾斜。

笔法中包括用笔方圆、主副、波磔、俯仰、向背几个方面。因为这些书法术语不同时代和不同作者的解释各有不同,我们有必要作简单的解释。

用笔方圆一说,是古代书论中很早就出现的一个概念。虽然蔡邕的《篆势》中说篆书“不方不圆”,但与隶书比较,篆书还是以圆笔为主。刘师培《书法分方圆二派考》,就以方圆划分篆隶之别:“篆体用圆,圆则曲直全缺,无往而不得其宜;若隶体用方,方则不宜曲而宜直,不宜半而宜全。”秦玺印、石刻等铭刻体篆书多保持了圆笔,秦汉手写体篆书方笔也逐渐增多。而隶草由篆书而来,所以也是圆笔为主。也如刘师培所言:“草书一体为篆书之变相,真书一体为隶书之变相。”“古人之论草书者,均以草书乃隶书之变形,较隶书尤为简易,不知隶书全用方而草书则全用圆……盖由篆体而趋于简易则为草书,由草书趋于工整则为行书。则草书者,字体中之用圆派者也。”这与我们今天看到诸多秦汉文字后的看法也基本一致。

主副是指一个字中有一个主笔,比其他笔画长且粗。例如一个字中有许多并排的横笔,如果长短粗细一致,容易单调且不美观,线条分主副,是隶书出现后才有的。在隶书和隶草中都有粗笔的主笔,像“步”“可”向左下的笔画也成为主笔,篆书中没有线条粗细的变化,也就没有主副笔之分。

波磔,金文、石刻的篆书本是没有波磔的,但从青川木牍到秦简,不少出自处于隶变中的简牍,都有一些类似隶书的波磔;隶书的特色笔法是“蚕头雁尾”,成熟隶书是“蚕不双设,雁不双飞”。但西汉早期的隶书中似乎还没有这个规矩,如“士”“音”作 、

、 ,

, 有两个主笔并列,说明这时还没有在书法艺术上建立隶书的法则。隶书的捺笔也有波磔;隶草线条圆转,也没有波磔。

有两个主笔并列,说明这时还没有在书法艺术上建立隶书的法则。隶书的捺笔也有波磔;隶草线条圆转,也没有波磔。

俯仰:蔡邕《篆势》说到过“字体之俯仰”,后世则以用笔的俯笔、仰笔来分析线条的俯仰。像“合”“今”“全”“舍”“会”“仓”“食”“令”,篆书多是俯笔,而秦简和秦汉之际的隶书中,俯仰皆有,以变为仰笔的形态为后世隶书所继承。隶草则多为俯笔。

向背:隋智果《心成颂》:“分若抵背,和如对目。”我们借用向背这个词,来形容用笔的向背,像“木”“禾”“末”“未”等字的隶书,后两笔相背成“撇”“捺”,是为“背”;篆书相向内弇,是为“向”。欧阳询《三十六法·向背》,就将将左右结构的部件关系也称向背。应接一语也出自欧阳询:“应接,字之点画,欲其互相应接。两点者如小、八、忄自相应接……”

以上划分引入了书法上一些书体划分的概念,从理论上看是没有什么问题的。但在观察具体的某件简帛书时,若要判断其书体,依然会有一些难以分辨的问题。尤其是秦简和秦汉之际的一些我们称之为篆书、隶书的简帛文字,也很难在其中划一条明显的分界线出来。在《秦“书同文”前后》一文中,我认为“篆书和‘篆之捷’的隶书在秦代如同蝌蚪向青蛙的转变期,还没有十分明显的区别:隶书中还留着篆书的尾巴,篆书中也有了隶书的变化”。所以对秦简和秦汉之际的一些简牍帛书,要明确划分出篆书、隶书来,是非常困难的。相对于篆隶的区别之难,隶草和篆隶之间的划分就容易了许多。这也说明我们把隶草一体从隶书(古隶、秦隶)中划分出来,既符合秦汉书体实际情况,也符合古代书论的记载。当然,“隶草”或草书之名的出现,也是汉代以后的事情,比大篆、小篆、隶书之名出现的还要晚一些。这些书体的名称都是“追加”的。

随着简牍帛书发现的增多,我们对草书发展的不同阶段也有了新的认识。现已出土的简帛,基本可以分为文书和书籍两类,文书类按内容可分为官文书和私文书两大部分,睡虎地秦简中的《黑夫惊家书》属于私文书,里耶秦简属于官文书,在官、私两种文书中,都有隶草书体的使用。而目前所见到的书籍类简牍中,只有《六韬》和《守法守令等十三篇》是“斜体字”草隶书写。(《孙子兵法》《孙膑兵法》《论政论兵之类》中的《十问》《富国》也掺杂了一些斜体字,字势与《六韬》《守法守令等十三篇》相近,但没有像这两篇中的草书因素那么多。)在典籍类简牍中使用隶草,也说明隶草一体在秦汉文字中具备了成为一种被认可书体的资格。

《六韬》和《守法守令等十三篇》,是隶草向草书演变中的重要一环。之前陆锡兴的《汉代简牍草字编》、张恒奎博士的《草书体的形成与演变》和李洪财博士新近出版的《汉代简牍草书整理与研究》等论著,都把这两篇竹书作为汉代最早的草书列入草书演变的序列中。2013年,长沙发现了西汉武帝时期的走马楼西汉简,其中的0084简,已经脱离了隶草阶段。而可以称为草书了。李洪财在参加走马楼西汉简整理后,就改变了之前博士论文中“草书正式形成大概是在西汉中期偏后”的看法,而将草书形成时间提前到武帝时期:“这批简草书特点已非常明显,我们认为通过这批简可以重新确定草书的形成时间,可以说最迟在西汉初汉武帝元朔元年之前草书就已经形成。”把秦简和《六韬》《守法守令等十三篇》中出现草书因素的简牍称之为赵壹《非草书》中出现的“隶草”一体,与走马楼西汉简武帝时的草书予以区别,有利于我们认识草书发展的不同阶段,也有利于秦汉书体的划分。

结语

判断一件简帛书的年代,最主要的还是其出土墓葬的年代。如果一座墓葬中出现了字体不一的简帛书,要根据避讳、用字、语言学及文献流传各方面的因素来做出判断。这是出土文献研究中大家都已经认可的标准。从文字的构成成分,尤其是从书体和书法角度来判断简帛书的年代,有学者也进行过很多有益的尝试。在《银雀山汉墓简牍集成》中的《六韬》和《守法守令等十三篇》两卷出版之际,对两篇竹书的抄写年代再重新予以探讨,对“秦汉之际”这个有点模糊的概念予以新的认识,是写这篇文章的初衷。若有错误之处,还请大家不吝指教。

(文/刘绍刚,书法杂志)

作者简介

刘绍刚,又署少刚,男,1958年生,山东济南人。1978年2月至1982年2月就读于山东大学历史系,获历史学学士学位;1986年8月至1989年8月就读于山东大学汉语言文字学专业,师从蒋维崧先生,获文学硕士学位。曾任中国文化遗产研究院古文献研究室(文化部古文献研究室前身)副研究馆员、研究馆员、古文献研究室主任。兼任山东大学历史文化学院兼职教授、博士生导师,中国书法家协会培训中心教授,中国艺术研究院·中国篆刻艺术院研究员。2020年9月起任清华大学出土文献研究与保护中心研究员。主要从事出土简牍帛书的整理研究与书法艺术史的研究工作。《出土文献研究》原主编、《出土文献》原编委。