打开

打开看刘庆和的展览,不仅可以感受画中人的情绪,还能发现不同作品之间的跨度与勾连。这让观展体验变得奇妙,仿佛打开四维时空,在40年的时光里抽取人性切片,共情时代湍流里的众生境遇。

同样诞生于2024年的《赤霞》与《零度》,一幅是宏大的艳俗诱惑,天空中热气球不知飘向何方,上升抑或坠落,欲望和迷茫交织。另一幅则回归文人式心绪,树石和留白中是渺小的个体。

充满期待的《流星雨》,是上世纪90年代群体心理的写照,微弱的星光似乎折射出充满期待的社会心理。20年后的画作《灼日》,太阳出来,却只有孤独的人站在山腰,进退维谷,背靠山体来克服对悬崖的恐惧,如今“只要安全就好”。

曾经意气风发的《王先生》是有关梦想与现实的时代画像,近30年后的《斜阳》中,同样是戴着眼镜的中年男人却变得寥落,拉长的影子也在宣告时光的刻痕。

《微创》,纸本水墨,200×200cm,2023

人,是刘庆和永恒的主题。无论是都市水墨,还是乡间写生;无论女郎诱惑的香肩、男人疏乱的头发,还是儿童的促狭;无论“白话”中温情的状物,还是手稿里闪光的情绪,都透露出人的困境、迷惘、欲念和希冀。对于人与环境,刘庆和是敏感而丰富的,他将敏感和思考诉诸笔墨,孜孜不倦的实验:适合当代展陈的巨幅水墨、信手拈来的绢本写生、灵韵生动的手稿……通过驾驭不同材料和主题,发掘出人性的多重面向。

《写生》,纸本水墨,51×68cm,2014

《黑裙》,纸本水墨,200×200cm,2023

从这个角度看,任何一次展览,都不能称之为刘庆和的回顾或总结,而是对他实验过程与跨度的展示,同时,也往往预示着新情感与新尝试的萌动。

坚持“装嫩”

采访者:在当代唐人艺术中心的同名个展中,《赤霞》和《零度》这两张大尺幅作品是2024年的新作,但在内容呈现和表达方式上,似乎是差异蛮大的两张作品,在创作过程中有哪些不同体验呢?

刘庆和:《赤霞》是2024年春节后画的,想营造一种魔幻现实又似是而非的氛围。粉色调子可以说是在往艳俗方向靠,宏大的场景有种拜托和交代又欲言又止。人物背影步入水中或是升腾到天空,溢满的诱惑迎合簇拥着你。“艳俗”是种格调也代表了某个态度,粉色的氛围隐约透着情色和欲望,沉闷低迷,像是透过粉色滤镜看到的感官世界,给人以惊羡和鄙夷的矛盾心态。

《赤霞》,纸本水墨,360x800cm,2024

我对粉红色其实是有抵触的,童年时代破败的院子和两扇大铁门,一直是段难忘的画面记忆。因为迎接新时代父亲把铁门先刷上粉色,作为红色油漆的底色,覆盖了原来的黑色。粉颜色和沉重的大铁门的不搭,轻飘又负重的两种感觉纠缠在一起,成了挥之不去的心结。

《东新街18号》,纸本水墨,55×65cm,2014

《零度》又回归到那种文人的心绪中,巨大的画面里四个小人物显得弱小而无助,自然和社会环境对人造成挤压,焦虑不安通过水墨晕染和留白的张力表达出来。“零度“在正负之间,冷暖自知。总的来说,这两件大幅作品所能显现的不仅是画面的直观,更多的是想营造一种难以言表的困境,一个是漂浮和失重的粉色,一个是遁世和观望的表情,其实就是个人体验式的表述和对现实的逃避。

《零度》,纸本水墨,306×800cm, 2024

采访者:从题材、材料到表现方式,我们看到您一直在做尝试与突破,结合刚才提到水墨在当代的表现力问题,是否在通过这种方式找到水墨的某种前路呢?

刘庆和:画画的人能在自认为的路上往前走就不错了,惯性思考之中能更新旧有认知修复性地前行。当有个契机偶然出现的时候,会激活之前的积累,这些不被留意的场景,会因为走进精神世界而注入活力。水墨往前走的意义是什么,走向何方,很难讲清楚。对过往的不甘,和对未来的不安也许是一个人的特质,你所享受的也许是不被察觉的快感,也许是被反复碾压的痛楚。

《背景》,纸本水墨,300×150cm,2024

曾经一段时间里,我很避讳“连环画“的情节,对于旁白式的叙述有些鄙视。后来反而觉得带有注脚的记忆是接地气的。“白话”系列就是在这样的环境中诞生的,从内容到表现没有评判的心态,而是站在旁观的角度诉说着曾经发生的,没有告诫什么的愿望。回忆和记录,淡然的尝试,贯穿了近100幅画作总体的状态。我觉得不管是鸿篇巨制或是线描手稿,不会因为工作量投入的大小而标明作品感染力的高下。

《三好》,纸本水墨,55×64cm,2014

《1931》,纸本水墨,55×65cm,2014

采访者:这次当代唐人的同名个展,能否说是对您大跨度尝试的呈现和总结?

刘庆和:我没想借这次展览来“总结”,甚至想把材料、方式和符号都尽可能地淡化,只想展示创作当中的心历路程。比如对新材料的掌控过程,都是在我欲求讲诉自己的时候,随手得来的材料恰巧支持了我。所谓跨度,一个是画面给人感觉到的,一个是内心里所呈现的跨度,只有自己的心里才能真正体会这些忍隐的激荡。我希望每一次创作的过程都尽可能丢掉经验和熟套,在动笔之前还能颤动,还能畏惧,还能慌乱,将瞬间的敏感跃然纸上。说到底,用心、用情地工作是保持自觉、直觉的前提。

《风·水》,纸本水墨,270×500cm,2010

《年会》,纸本水墨,200×500cm,2021

水墨心结

采访者:展览中还看到您很多手稿和早期的临摹,上世纪80年代就在传统人物和书法方面显示出深厚的功底。现在追溯的话,对于水墨和艺术的情结经历了哪些阶段呢?

刘庆和:最早学画是在少年宫的时候,水墨是我接触绘画的第一步,所以当时就认为水墨就是绘画的全部。除了画画,也初学了包括书法、篆刻甚至裱画等等。后来考入天津工艺美校,算是走上了专业之路。那个时候基本是图案等设计类课程,业余时间我还是对水墨感兴趣,可惜的是当时的水墨临摹和写生作品大部分不在了,现在偶尔发现一张像是得到宝贝似的。

《走过的路》,纸本水墨,170cm×138cm,1980

参加第二届全国青年美展(中国美术馆)

获天津第二届青年美展二等奖

19岁那年,无知无畏的我,拿着第一次画的水墨创作直接去天津美协投稿,竟然入选获奖并被推荐参加了第二届全国青年美展。记忆里我特意从天津赶来到北京中国美术馆参观有我作品的展览,一楼圆厅正中间人们挤在罗中立的《父亲》跟前,我穿过人群来到二楼西厅找到我的画,在《走过的路》前合影留念,算是荣耀了一回。多年过去了,这张作品应该还在天津美协吧。

《青春在海河畔》,纸本水墨,65×55cm,2014

1983年,同时报考了中央美院、中央工艺美院和天津美院,最后还是选择了来到了央美学习。离开了天津工厂的工人生活来到北京,对我来说一切都是新鲜、陌生、兴奋的。同学们大部分来自美院附中,初来咋到的我明白自己各方面差的很多。开放之初的80年代都在敞开胸怀接受外来文化,每个人都可以绽放自己,这种思潮之下开始反感那种组织选拔式的展览活动,对那种在规则约束下发奋的样子厌倦也不屑。

《我们站在高高地谷堆上面》,纸本水墨,198×236cm,2019

采访者:您形容为厌倦和不屑,上世纪80年代中期的美术思潮,似乎颠覆了您对水墨最初的理解,这种感受之下的具体表现是什么?

刘庆和:我一度想把我那点水墨的童子功“废”掉,觉得来美院之前所学习的技能已成累赘,而另一方面对国画专业以外的东西皆感兴趣,比我大7岁的陈文骥老师对我们的专业有着重要的影响。然而本科毕业后,我突然觉得自己还是更喜欢中国画,后来成了李少文先生的第一个研究生。我在导师那里得到的最重要的收获就是:“画画这件事没那么重要”。这句当时不能理解的话是我多年之后才逐渐理解的。其实,李老师诟病的是唯技术论,也是对于绘画技能的正确分析和理智,对于日后的我所逐渐形成的创作方向影响深远。

刘庆和与导师李少文先生,2005

《夏秋之间的C先生》,纸本水墨,200×200cm,2023

采访者:研究生阶段有没有走出有关水墨的心结呢?都市题材是您创作脉络中很重要的题材,您是如何开拓出都市水墨这个领域的?

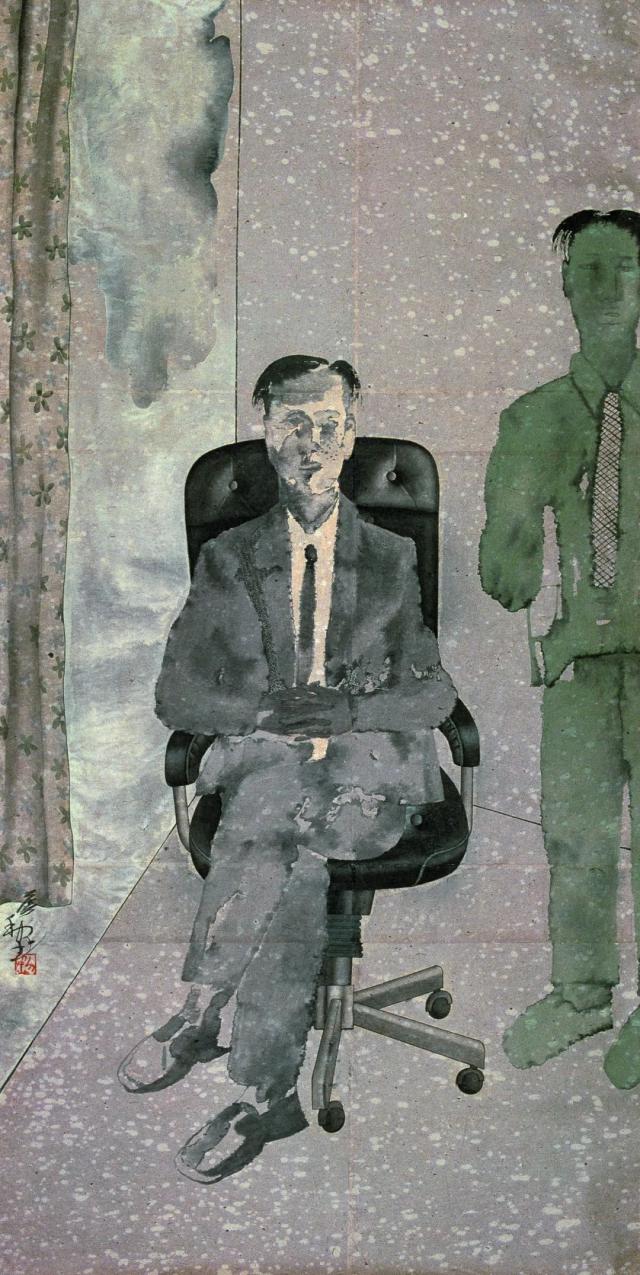

刘庆和:即便如此,我对国画始终没有进入到“专业”的状态。“新文人画”一时兴起,一些有追求的艺术家们,尝试着在崇尚传统精神的基础上找到一些新意。而我在想着,除此以外还有哪些可以让我更加迷恋且充满热情的东西,难道我们只能回避现实生活沉浸在“古意”之中吗。《坐转椅的人》这件工笔和写意两种方式结合在一起的作品,是当时最早的带有实验性的尝试。画面中人物形象模糊椅子写实,显然是受到一些西方绘画甚至摄影的影响。1991年完成《雨·雪》这张作品后,似乎是从都市题材中打开一条水墨变革的通道。

《坐转椅的人》,纸本水墨,170×90cm,1991

《雨·雪》,纸本水墨 190×180cm,1991

雨·雪(手稿)

都市中的水墨

高尚的油腻和低下的天真

采访者:1992年您在西班牙做访问学者,这段海外访学的经历对您的创作有什么影响?而且,回国后正是改革开放如火如荼的阶段,这种社会变迁和冲击又给创作带来了什么?

刘庆和在马德里皇家美术学院与师生们交流,1992

刘庆和:在西班牙的那段时间我有种“吃撑了”的感觉,甚至走进博物馆就有一种抗拒的心里。回国之后不停地“反刍”,一度又陷入不知如何是好的状况。社会的巨大变化扑面而来,满北京都是“面的”飞驰而过,像是都有着自己的目的和方向。以水墨表现都市生活自然有很多的局限,在传统的经典里又难以找寻依据,而利用好了“新旧”之间的错落,反而成了一种奇妙的关联,这种融合与控制所表露出来的最初状态,隐约显现了水墨新的可能,找寻自我的意识逐渐加强了。

《烟·云》,纸本水墨,190×180cm,1993

1994年,在央美画廊的第一个个展,其中一件作品《王先生》,画面中以没骨的方式将一个志得意满的成功者表现出来,后来看这件作品,无意中它成了那个时候给自己定心并压住阵脚的一次水墨实践。对于兴趣和好恶只是一种直觉,我的直觉是,大家都在做的事情我就不凑热闹了。比如表现了高尚就顺带自己也高尚的念头,对我来说就没那么迫切。

《王先生》,纸本水墨,140×120cm,1994

采访者:您作品中,很多角色似乎有不堪的表现,这种不堪与我们对水墨的刻板印象完全不同,为什么要选择放大人的这一面呢?

刘庆和:水墨从现实生活中形成的笔墨关系本身就不是一个写实的过程,但我好像总能从身边找到素材和灵感,制造个支点,我所理解的写实,在别人眼中已经是离着现实很远了,这可能就是你所说的不堪吧。我并不是反对宏大叙事,只是觉得普通甚至微不足道的感受被一再忽略,这是对创作的不敬。与你要表达的人物平视,这是建立起直觉和真诚的基础,不要总是坚信绘画要发挥多大作用,能起作用且能改变什么的肯定不是画画这档子事。

《拔牙》,纸本水墨,51×70cm,2014

《不想》,绢本水墨,75×75 cm,2023

时代变迁下的细腻和敏感

采访者:这种执着和精准,应该源自某种对人的敏感,您有没有追寻自己对人和绘画的细腻情感从哪里来呢?

刘庆和:我母亲在医院退休几年后,突然抱着一摞花鸟画让我看,我吓了一跳,原来母亲这么多年一直不动声色地关注着我,待我“上道”了,才把自己的画也亮出来。我才发现,我对绘画的感觉以及性格特点多来自母亲。如果这些特点属于弱点的话,也恰好成了我画画这件事情上有力的支撑。因为动情所以意欲表达,与其他事情相比,画画真的让我动了感情。

《妈妈》,纸本水墨,68×51cm,2014

采访者:与您笔下的都市相应,艺术市场也相伴而生,绘画题材与现实感受实现某种呼应,市场化给您带来哪些冲击呢?

刘庆和:上世纪90年代以来在北京红门画廊连续做了多次个展,那个时候的西方人目光还是喜欢看他们认为的中国,我的水墨创作被认为既是中国的又是可以以西方人角度解读的,所以成了红门画廊主要的画家。市场肯定会对创作产生影响,有时候是一把双刃剑,在支持你进行创作的同时,也会对你的方向有所导向,这一方面自己的定力和心态尤其显得重要。

水墨市场经历过了很大的起伏跌宕,在这些浪涛里随波逐流也是不错的,但要是一直想坚持自己所认为的,一定要内心充满了定力,在市场价值和艺术价值之间平衡自己,这样的心态始终在考验着艺术家。

《都市上空·日落》,纸本水墨, 180×140cm,1996

采访者:在作品中,我们时常能感受到人物的情绪,您在捕捉社会生态中的人物心理时,有哪些偏好呢?我还注意到,从《王先生》到《斜阳》,似乎同样是坐在椅子上、戴眼镜的男人,形态都发生了巨大的变化,这种角色变化是如何发生的?

刘庆和:汪民安写的《亵渎与绘画》一文中,说我画的穿吊带裙女性,着力表现是她们的肩膀。说到肩膀或者一个道具,顺着这些物件移动,目光所及的还是人本身。从《王先生》到《斜阳》,再到《红石》这几件看似主人公形象接近的画面,也是对人的内心的解读。

《红石》,纸本水墨,300×150cm,2023

“王先生”,那个改革开放初期的成功者,志得意满高高举起腿的样子;一缕斜阳下孤独的有些执拗又衣着不够得体的老者;《红石》的画面里,人身处山水间,残存自我意志心有不甘的样子等,好像这三件作品画的是同一个人,只是不同的角色曾经在我的身边,随便你来对号入座了。当然,这几个人在生活现实中也不是讨喜的样子。像《灼日》的画面里,人在悬崖边上担心害怕的样子,肯定不如“上善若水”、“厚德载物”之类的书画应景。从绘画本身来讲,《斜阳》与《王先生》之间几乎相距了30年,技术上并没有刻意显摆熟练。朴素的面部和衣着处理等和学院的所谓体系也不搭界。从志得意满到置身于山石之间,头发散乱,旷野孤独,再没有了成功的骄傲和放任的表情。

《斜阳》,纸本水墨,200×200cm,2021

生活现实和虚幻假想,常常混在一起难以解释,能够显露在外部的自然是大家乐于表达的,或是再熟悉的路上更加熟悉而已。

采访者:时代变迁对创作心境产生了巨大的影响,就像您刚才提到那张悬崖边上的作品《灼日》,似乎是某种心理的写照。

刘庆和:在“唐人”的这次展览中,《灼日》是唯一借展的作品,我坚持把它借来跟《流星雨》放在一起。两张跨年的作品几乎相隔了20年,一张是年轻时的我们,怀着对未来的憧憬和期待。20年后,头发稀松已经谢顶,孤独地站在悬崖上。心里的祈求是:注意安全,别掉下去。

《流星雨》,纸本水墨,220×170cm,1999

《灼日》,纸本水墨,300×150cm,2017

采访者:当描绘都市中人的困境时,您以逃离或遁世的方式来处理吗?

刘庆和:2008年的一件作品《入水》一直留在我的手上,画的是一个女人的背影,在漆黑的夜里往水里扎的样子。我想像着,入水并不是潜水或者游到对岸,简单的理由就是逃遁,水是黑色的,泛着一点点蓝色。真的要想问究躲避的是什么,其实也很难讲清楚。你要躲开的未必是不好的,未必是恐惧的,也许你躲掉的只是厌倦。

《入水》,纸本水墨,170×90cm,2008

“逆生”的艺术

采访者:您有很多大尺幅的作品,这与传统水墨的观看方式不同,在这类作品中又需要解决哪些问题呢?

刘庆和:观看方式的变化,是所有水墨艺术家共同面临的问题。如何在大型空间中呈现视觉冲击力,又要保持水墨特性,需要做一些考量。比如《临池》这张画,泳池边沿的横线将画面切成上下两部分,池子里的人在游泳,岸上站着一排人围观。这种构图很容易“跑”掉,我让周围暗下去,中间部分更明亮,画面就聚拢起来,这是简单又有效的处理方式。这张画2005年创作于索家村,正值当时艺术家被驱离的时刻,推土机在画室外轰隆震颤,墙壁摇晃得我生怕墙坍塌了把我埋在下面。第二次遭遇强拆是较近的事了,两张大画被推土机碾压后,学生们用了十天时间才在瓦砾里找出来破碎的“残骸“,我将它们拼贴起来重新起名叫:重生。惊讶的是,我那被碾压的心痛,很快就被拼图的乐趣覆盖了,我在欣赏伤痕的美感,沉浸在生命重生的快慰之中。

《临池》,纸本水墨,360 × 670 cm,2006

《裂痕--落石》,纸本水墨,200×300cm,2018

《裂痕--摸石头》,纸本水墨,200×300cm,2018

《有鱼》和《有人》是一组作品,最初是出于环保的想法。我们仅剩这一汪水来维持生存,前者是围坐在水边钓鱼,后者是像煮饺子一样泡在水里游泳。画面的感觉很单纯,甚至简单到没有技术的存在。

《有鱼》,纸本水墨,270×500cm,2006

《有人》,纸本水墨,270×500cm,2007

采访者:无论选择都市水墨这样开拓性的方向,还是表现都市人的困境,您似乎总在做有难度的挑战。

刘庆和:用水墨表现都市的确有难度,换句话说,没有难度的事也就无趣。“最难过的事就是如何找点困难”,这并不是自夸,而是警醒,当你觉得驾驭什么都简单的时候,就可能弱化了最初的敏锐度,一旦形成固定的符号化形象,就是衰落的开始。如何解释这个难度,近来的想法较之以前又有了不同,有困难真不是坏事。

《星期六》,纸本水墨,100×100cm,1992

《大床》,纸本水墨,150×220cm,2017

当代水墨中的“笔墨”与人

采访者:在水墨进入当代的过程中,似乎要回应所谓传统、当代性等抽象的命题,您如何看待这一过程呢?

刘庆和:所谓当代水墨出现的时候,或与传统拉开距离的时候,好像一下子发现了问题所在,习惯地认为从题材和表达方式入手就会有所建树。如今的问题显然不仅在于发现,而是如何看待水墨作为绘画行为的部分,它有否脱离了视觉艺术的规律。水墨的议论容易形成了一种保护色,在隔断和围栏里自说自话充满幸福感。

《浅水》,纸本水墨,200×200cm,2023

采访者:谈到水墨,我们不得不把“笔墨”作为议题之一,作为中国水墨特有的语言,您如何看待当代水墨中的笔墨?从您的创作出发,当代水墨在面对传统和当代语境时,做何回应?

刘庆和:假如换一个角度看,刻意区别当代水墨和传统水墨,有多大必要也值得商榷。所谓专业领域,其实还是从本位来看专业以外的,即便如此,将不同于自己的方式视作比对和映照,也是反观自我的态度,重要的是自己与他人所不同的是什么。起码不同的不止于类别,不止于方式选择,甚至是不止于工作需要。忽略了人的情怀所支撑的笔墨实践,笔墨也就是个概念和符号。慢下来体会找寻传统笔墨精神在今日生活的落脚点,需要一些格局和长时间的体验与实践。

《爱你》,纸本水墨,200×500cm,2021

《金婚》,纸本水墨,140×120cm,1994

(来源:明艺术)

艺术家简介

刘庆和,1961年出生于天津,1987年毕业于中央美术学院民间美术系,1989毕业于中央美术学院中国画系,获硕士学位。1992年在马德里康浦路狄安塞大学美术学院访学。现为中央美术学院中国画学院教授、博士生导师,学院学术委员会副主任;中国美术家协会中国画艺委会副主任。

曾经获得第三届北京国际美术双年展当代青年艺术家奖、第八届AAC艺术中国年度水墨艺术家大奖、上海证券报年度“金”艺术家奖、《艺术财经》年度水墨艺术家奖。